Aprikose, Mirabelle, Pflaume und Zwetschge

Krankheitsmodelle

Rostkrankheit

Krankheitserreger

Der Pilzerreger Tranzschelia discolor befällt Pflanzen der Gattung Prunus, darunter Mandel, Aprikose, Kirsche, Pfirsich, Nektarine, Pflaume und Pflaume. Der Pilz wird in Abhängigkeit von seinem Wirt in spezialisierte Formen eingeteilt: T. discolor f. sp. persicae auf Pfirsich, T. discolor f. sp. dulcis auf Mandel, und T. discolor f. sp. domesticae auf Pflaume.

Der Erreger durchläuft mehrere Sporenstadien und benötigt zwei verschiedene Wirte (Zwischenwirte), um seinen Lebenszyklus zu vollenden. In Kalifornien ist der einzige bestätigte Zwischenwirt Buschwindröschen (Ranunculaceae). Zu den verschiedenen Sporentypen gehören Urediniosporen, Teliosporen, Basidiosporen und Aeciosporen, wobei bei Prunus-Arten nur Urediniosporen und Teliosporen auftreten.

Rostbraune, einzellige Urediniosporen werden auf Pfirsich gebildet und können Sekundärinfektionen verursachen, die zu wiederholten Zyklen der Sporenproduktion und Reinfektion führen und schließlich epidemische Ausbrüche zur Folge haben. Teliosporen, die sich später in der Saison auf Pfirsich entwickeln, infizieren Prunus-Arten nicht erneut. Stattdessen überwintern sie und keimen in der folgenden Saison, wobei sie Basidiosporen produzieren, die den alternativen Wirt infizieren, A. coronaria.

Aeciosporen produziert auf A. coronaria kann nur Prunus-Arten infizieren und den ersten Zyklus der Urediniosporenproduktion im Frühjahr einleiten. Da jedoch A. coronaria in Steinobstplantagen selten ist, ist es unwahrscheinlich, dass er die Hauptinfektionsquelle ist. Stattdessen überwintert der Pilz wahrscheinlich als Myzel in infiziertem Obstholz aus der vorherigen Saison. Im Frühjahr entwickeln sich diese Infektionen zu Zweigkrebsen, die jedes Jahr als Hauptinokulumquelle dienen. Urediniosporen aus Zweigkrebsen infizieren Blätter, wo sich weitere Sporen in Läsionen bilden. Unter günstigen Bedingungen kann die Krankheit epidemische Ausmaße annehmen.

Symptome

Zu den üblichen Symptomen der Krankheit gehören Zweigkrebs, Blattläsionen und Fruchtläsionen. Es können jedoch nicht alle Symptome in jeder Vegetationsperiode auftreten.

Zweigkrebs ist das erste Symptom, das im Frühjahr auftritt und sich nach dem Blattfall während der Fruchtbildung am einjährigen Holz entwickelt. Diese Krebse zeigen sich als Blasen und Längsrisse in der Rinde.

Die Infektion beginnt mit wassergetränkten Läsionen, die anschwellen und das Epidermisgewebe des Zweigs aufreißen. Die Krebsgeschwüre befinden sich typischerweise auf der oberen, rötlichen Seite des Zweigs. Innerhalb weniger Tage (je nach Temperatur) reifen die Wunden aus und produzieren rostbraune, pulverförmige Massen spezialisierter Sporen, die als Urediniosporen bezeichnet werden. Diese Urediniosporen sind stachelig und an der Basis stark eingeschnürt. Am Ende der Saison können die alten Wucherungen noch sichtbar sein, sie können aber auch in der folgenden Saison fortbestehen, wenn sie keine lebensfähigen Sporen mehr produzieren.

Die Blattläsionen entwickeln sich in der Regel nach der Bildung von Zweigkrebsen im Frühjahr und können bis zum Herbst auftreten. Schwere Infektionen können zu Blattverlusten führen, insbesondere wenn mehrere Läsionen auf einem einzigen Blatt auftreten. Die ersten infizierten Blätter befinden sich in der Regel in der Nähe der Zweigkrebse, die als Hauptquelle des Inokulums dienen. Anfänglich erscheinen die Läsionen als blasse gelblich-grüne Flecken, die auf beiden Blattoberflächen sichtbar sind. Im weiteren Verlauf werden sie hellgelb und eckig und entwickeln schließlich nekrotische Zentren. Auf der unteren Blattoberfläche erscheinen zahlreiche Sporenpusteln (Uredinia), die sich rostbraun verfärben, während sie pulverförmige Massen von Urediniosporen produzieren. Gegen Ende der Saison können sich die Blattläsionen braun oder schwarz verfärben und beginnen, zweizellige Teliosporen zu produzieren. Diese Läsionen bleiben klein, eckig und rostbraun.

Die Läsionen an den Früchten entwickeln sich später in der Vegetationsperiode, nachdem die Blattsymptome aufgetreten sind. Anfänglich bilden sich auf reifen, gelben Früchten kleine bräunliche Flecken mit grünen Lichthöfen. Wenn die Früchte reifen und sich röten, gehen die Lichthöfe in eine grünlich-gelbe Farbe über. Auf einer einzigen Frucht können sich mehrere Infektionen entwickeln, die Eintrittspforten für sekundäre Pilzerreger schaffen, wie z. B. Monilinia, Colletotrichum, Alternariaund Cladosporiumwas zu einem weiteren Verfall der Früchte führt.

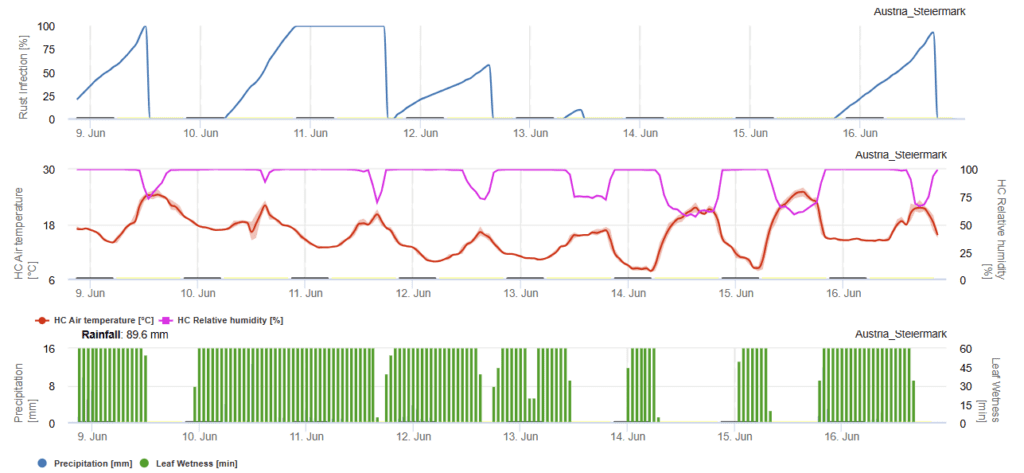

Modell FieldClimate

Sporen des Pilzerregers Tranzschelia discolor keimen in einem breiten Temperaturbereich von 5°C bis 30°C, wobei der optimale Bereich bei 15°C bis 25°C unter feuchten Bedingungen liegt. Unter kontrollierten Bedingungen wurde festgestellt, dass die ideale Kombination aus Feuchtigkeitsdauer und Temperatur für eine Infektion zwischen 18 und 36 Stunden bei 15°C bis 20°C liegt. Der Schweregrad der Krankheit nimmt zu, wenn es im späten Frühjahr und Sommer regnet. In schweren Fällen können die Bäume aufgrund der starken Rostinfektion schnell entlaubt werden.

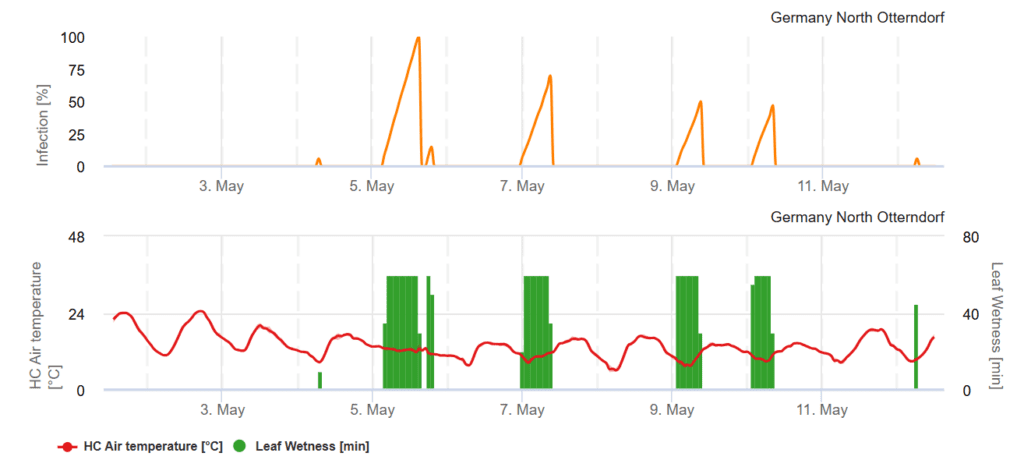

Um das Risiko einer Rostinfektion einzuschätzen, berechnen wir eine kritische Periode auf der Grundlage von Niederschlag, Blattnässe und Temperatur. Wenn die Infektionskurve den Wert 100% erreicht, bedeutet dies, dass in der Obstanlage optimale Bedingungen für eine Rostinfektion herrschen. Zu diesem Zeitpunkt sollten vorbeugende Pflanzenschutzmaßnahmen ergriffen werden, um das Risiko einer schweren Krankheitsentwicklung zu mindern.

Literatur

Adaskaveg JE, Soto-Estrada, A, Förster, H, Thompson, D, Hasey, J, Manji, BT, Teviotdale, B. (2000). Pfirsichrost, verursacht durch Tranzschelia discolor in Kalifornien. Universität von Kalifornien. Landwirtschaft und natürliche Ressourcen.

Monilinia laxa

Krankheitserreger

Monilinia laxa, der Erreger der Braunfäule bei Steinobst, folgt einem zyklischen Muster, das sein Fortbestehen und seine Ausbreitung gewährleistet. Der Pilz überwintert in infiziertem Pflanzengewebe, z. B. in Zweigen, Ästen, alten Blütenteilen oder mumifizierten Früchten. Im Frühjahr produziert er auf diesen infizierten Pflanzenresten ungeschlechtliche Konidien. Darüber hinaus entwickeln sich auf herabgefallenen Früchten am Boden geschlechtliche Vermehrungsstrukturen, Apothecien genannt, die Ascosporen produzieren. Sowohl Konidien als auch Ascosporen werden durch Wind und Regen verbreitet und führen zu neuen Infektionen in Blüten und jungen Trieben.

Die Umweltbedingungen haben einen erheblichen Einfluss auf den Infektionsprozess von Monilinia laxa. Der Pilz gedeiht bei warmem, feuchtem Wetter, wobei die optimalen Infektionstemperaturen zwischen 15 °C und 25 °C (59 °F bis 77 °F) liegen. Konidien beginnen sich auf infizierten Pflanzenresten zu entwickeln, sobald die Temperaturen 4 °C erreichen, und Infektionen treten auf, wenn die Temperaturen 10 °C übersteigen. Hohe Luftfeuchtigkeit und nasse Bedingungen begünstigen die Ausbreitung und Keimung der Sporen, so dass Regenperioden die Entwicklung der Krankheit besonders begünstigen.

Symptome

Die ersten Symptome von Monilinia laxa Die Infektion äußert sich als Blütenfäule, bei der die infizierten Blüten verwelken, braun werden und am Baum haften bleiben können. Dieser Befall kann sich auf Zweige und Äste ausdehnen und zur Bildung von Krebsgeschwüren führen - versunkene, nekrotische Stellen am Holz. Unter feuchten Bedingungen können sich aschgraue bis braune Sporenmassen auf erkrankten Blüten und Zweigkronen bilden, die als Quelle für sekundäres Inokulum dienen.

Mit fortschreitender Vegetationsperiode kann der Pilz die sich entwickelnden Früchte befallen, was zu Braunfäule führt. Befallene Früchte weisen braune, sich schnell ausbreitende Läsionen auf, die unter feuchten Bedingungen oft mit gräulichen Sporenmassen bedeckt sind. Diese Früchte können mumifiziert werden und am Baum verbleiben, um als Reservoir für den Erreger zu dienen. Die Krankheit kann zu erheblichen Verlusten vor und nach der Ernte führen, insbesondere in warmen, feuchten Jahreszeiten, was sowohl den Ertrag als auch die Fruchtqualität beeinträchtigt.

Modell FieldClimate

Benötigte Sensoren:

- Lufttemperatur

- Blattnässe

- Relative Luftfeuchtigkeit

- Niederschlag

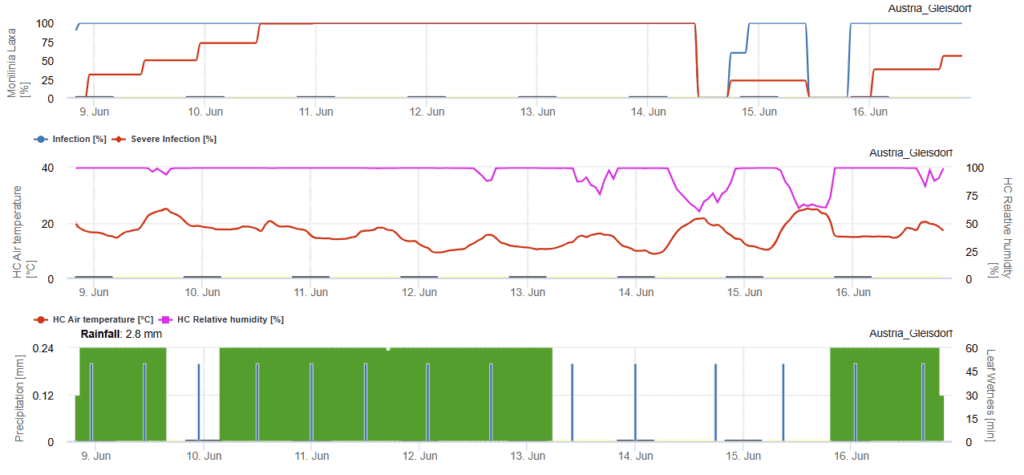

Das Diagramm veranschaulicht die optimalen Bedingungen für Monilinia Infektionen in Obstplantagen, die von Faktoren wie Blattnässe, Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit abhängen. Monilinia laxa ist gut an relativ niedrige Temperaturen im Frühjahr angepasst und kann bereits bei Temperaturen von 5 °C Infektionen verursachen, selbst bei einer kurzen Periode von Blattnässe. Ein Infektionsniveau von 100% in der Grafik stellt die günstigsten Bedingungen für den Pilz dar, um in das Pflanzengewebe einzudringen und eine Infektion auszulösen.

Zur Unterstützung des Krankheitsmanagements sollten kurative Pflanzenschutzmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Das Diagramm enthält zwei Schweregrade - Infektion und schwere Infektion -, die auf Faktoren wie Obstsorte, Obstgartengeschichte und Erfahrung der Landwirte basieren. Diese Klassifizierungen helfen bei der Entscheidungsfindung für eine wirksame Krankheitsbekämpfung.

Literatur

- Casals, C. (2010). Einfluss von Temperatur und Wasseraktivität auf die In-vitro-Keimung von Monilinia spp. Zeitschrift für angewandte Mikrobiologie.

- UC IPM. (n.d.). UC-Behandlungsrichtlinien für die Braunfäule des Mandelblütensterbens. Victoria, Ministerium für Umwelt und Primärindustrie. (n.d.). Braunfäule bei Steinobst.

Monilinia spp.

Krankheitserreger

Der Erreger der Braunfäule, Monilinia spp.Befall von Steinobst durch einen Lebenszyklus, der mit der Überwinterung in mumifizierten Früchten und Zweigkrebsen beginnt. Wenn die Temperaturen im Frühjahr steigen, produziert der Pilz Sporen, die Blüten und junge Triebe infizieren, was zu Blütenfäule und Zweigkrebs führt. Diese Infektionen dienen als Quelle für das Inokulum für Fruchtinfektionen später in der Saison. Reife Früchte werden zunehmend anfällig für Braunfäule, insbesondere unter warmen, nassen oder feuchten Bedingungen, die ein schnelles Fortschreiten der Krankheit begünstigen. Verletzungen der Früchte, z. B. durch Insekten oder Hagel, erhöhen die Anfälligkeit weiter. Zu einer wirksamen Bekämpfung gehören kulturelle Praktiken wie das Entfernen mumifizierter Früchte und verkrüppelter Zweige sowie chemische Bekämpfungsmaßnahmen mit Fungizidanwendungen während der kritischen Zeit der Blüte und vor der Ernte.

Symptome

Monilinia spp. äußert sich durch mehrere unterschiedliche Symptome. Im Frühjahr welken die infizierten Blüten, werden braun und können mit gräulich-braunen Sporenmassen bedeckt sein, die oft an den Zweigen haften bleiben und als Quelle für Sekundärinokulum dienen. Die Infektion kann sich bis in die Zweige ausbreiten und zur Bildung kleiner, gummiartiger Krebsgeschwüre führen, die die betroffenen Triebe umgürten und abtöten können. An reifenden Früchten zeigen sich die ersten Symptome als kleine, kreisförmige braune Flecken, die sich unter günstigen Bedingungen schnell vergrößern und innerhalb von zwei Tagen zur Fäulnis der gesamten Frucht führen können. An diesen Fäulnisstellen entwickeln sich oft hellbraune bis graue Sporenmassen. Befallene Früchte schrumpfen typischerweise, werden braun bis schwarz und können entweder zu Boden fallen oder mumifiziert am Baum verbleiben, was zur Persistenz und Verbreitung der Krankheit beiträgt.

Modell FieldClimate

Benötigte Sensoren:

- Lufttemperaturen

- Blattnässe

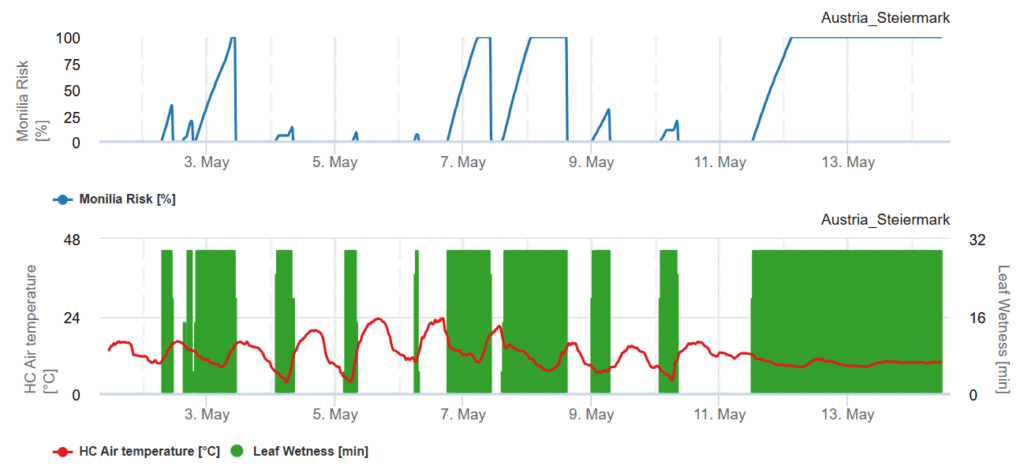

Die Kurve bei 100% zeigt optimale Bedingungen für eine Monilia Infektion in Obstplantagen. Die Berechnungen beruhen auf Blattnässe, Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.

Monilia spp. ist gut an relativ niedrige Temperaturen im Frühjahr angepasst und verursacht Infektionen bei Temperaturen von bis zu 5 °C innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne der Feuchtigkeitsdauer. Eine Infektion mit 100% im Diagramm zeigt optimale Bedingungen für den Pilz an, um in das Pflanzengewebe einzudringen und Infektionen zu verursachen. Kurative Pflanzenschutzmaßnahmen müssen berücksichtigt werden.

Literatur

- Peter, K. A. (2024, 19. Juni). Steinobstkrankheit - Braunfäule. Penn State Extension. https://extension.psu.edu/stone-fruit-disease-brown-rot

- Biggs, A. R. (2016). Braunfäule von Steinobst. Ohioline, Ohio State University Extension. https://ohioline.osu.edu/factsheet/plpath-fru-29

Einschussloch

Krankheitserreger

Der Schrotschusspilz überwintert in infizierten Knospen und kann während kalter, regnerischer Perioden im Frühjahr und Herbst Blätter, Stängel und Früchte infizieren. Damit sich der Pilz ausbreiten und gesundes Pflanzengewebe infizieren kann, sind Niederschläge unerlässlich.

Der Pilz kann mehrere Jahre lang in den Knospen der befallenen Zweige überdauern. Unter günstigen Bedingungen wächst er weiter, auch im Winter. Im Frühjahr werden die Konidien durch Regen auf Blüten und junge Blätter verbreitet und lösen neue Infektionen aus. Unter ungünstigen Bedingungen, z. B. bei trockenem Wetter, bleiben die Konidien mehrere Monate lang lebensfähig. Regen ist für die Sporenverbreitung notwendig, während für die Keimung feuchte Bedingungen erforderlich sind. Der Pilz kann bei Temperaturen über 2 °C wachsen.

Wenn die Feuchtigkeit mindestens 24 Stunden anhält und die Temperaturen über 2 °C liegen, kann es zu einer Infektion kommen. Wenn die Temperaturen während der Vegetationsperiode steigen, sind kürzere Feuchtigkeitsperioden für die Keimung erforderlich - beispielsweise nur sechs Stunden bei 25 °C. Die Sporen werden hauptsächlich durch Spritzwasser verbreitet und können unter trockenen Bedingungen monatelang lebensfähig bleiben. Unter optimalen Bedingungen werden die Sporen während der gesamten Vegetationsperiode aus infizierten Knospen und Stammläsionen gebildet. Die meisten Pfirsich-, Nektarinen-, Aprikosen- und Mandelsorten sind sehr anfällig, während Kirsche und Pflaume weniger betroffen sind und nur dann Blatt- und Fruchtsymptome zeigen, wenn im späten Frühjahr und frühen Sommer längere Feuchtigkeitsperioden auftreten.

Symptome

Auf den befallenen Blättern bilden sich kleine braune Flecken mit rötlichen Rändern und einem Durchmesser von etwa 1 mm. Diese Flecken dehnen sich zu größeren kreisförmigen Läsionen mit einem Durchmesser von etwa 3 mm aus. Wenn die Krankheit fortschreitet, trocknen die befallenen Stellen aus und fallen vom Blatt ab, wodurch ein Einschussloch entsteht. Die befallenen Zweige weisen ausgeprägte braune Ränder mit einem nekrotischen Zentrum auf, das nicht abfällt, sondern stattdessen große Mengen an Schleim absondert. Außerdem wird die Verholzung der befallenen Zweige behindert, und die Läsionen entwickeln sich allmählich zu Krebsgeschwüren. In schweren Fällen kann die Krankheit zu einem vorzeitigen Absterben des Baumes führen.

Auf den Früchten zeigt sich die Infektion zunächst als kleine, kreisrunde, tiefviolette Flecken. Wenn die Krankheit fortschreitet, variieren die Symptome je nach Fruchtart. Bei Aprikosen werden die Flecken braun, erhaben und rau, was der Frucht eine schorfige Textur verleiht. Bei Pfirsichen und Nektarinen vertieft sich der Schorf zu ausgeprägten Vertiefungen. Befallene Früchte entwickeln oft gummiartige Flecken, und in schweren Fällen können sich Risse in der Schale bilden.

Modell FieldClimate

Benötigte Sensoren:

- Lufttemperatur

- Relative Luftfeuchtigkeit

- Blattnässe

- Niederschlag

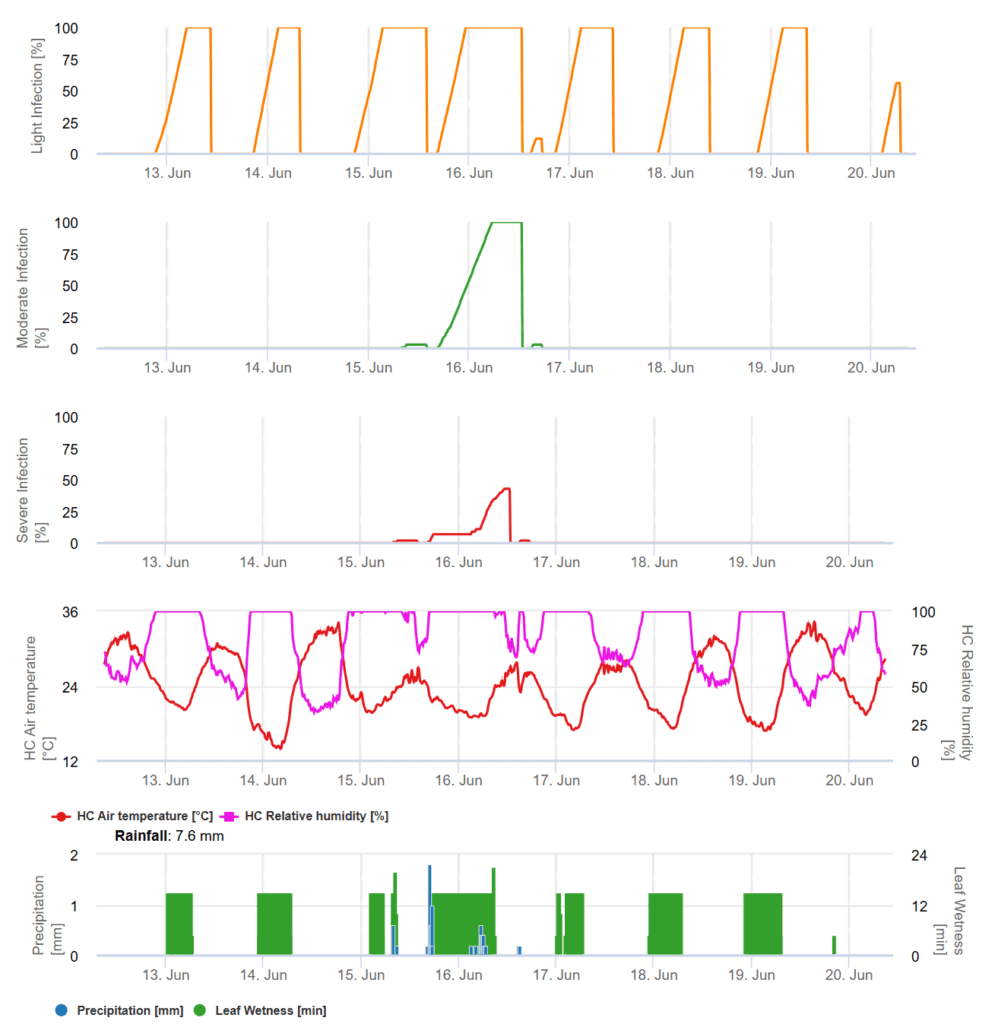

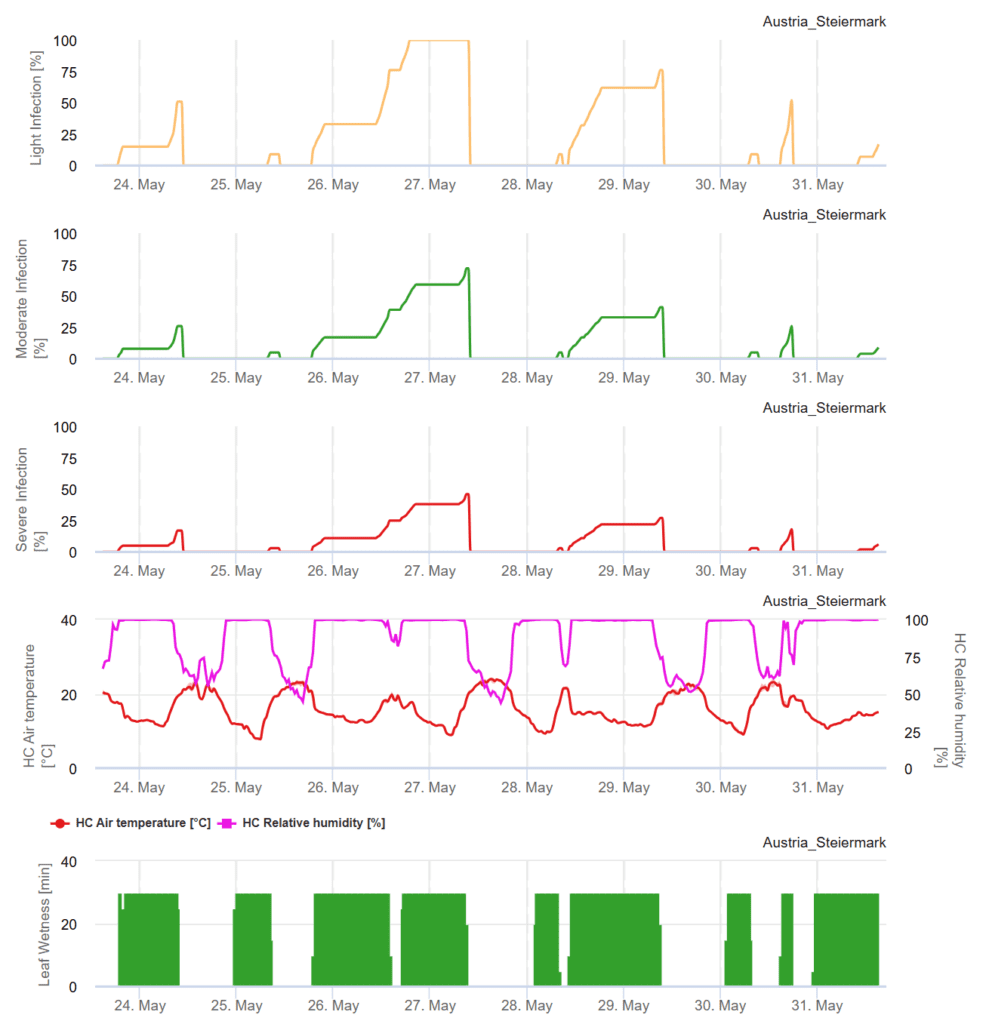

Günstige Infektionszeiträume für die Krankheit "Schrotschuss" werden anhand von Niederschlag, Blattnässe, relativer Luftfeuchtigkeit und Temperatur ermittelt. Der Schweregrad der Infektion wird in drei Stufen bewertet. Schwache Infektionen können unter Bedingungen mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit und warmen Temperaturen beginnen. Mittelschwere und schwere Infektionen werden durch Regenereignisse ausgelöst und verschlimmern sich bei anhaltender Blattnässe und warmen Temperaturen. Ein Infektionswert von 100% auf der Skala bedeutet optimale Bedingungen für eine Pilzinfektion im Feld.

Pflanzenschutzmaßnahmen sollten je nach Schwere der Infektion ergriffen werden, wobei frühere Erfahrungen, die Geschichte des Obstanbaus und die Anfälligkeit der Obstsorte zu berücksichtigen sind. Bei leichtem, mittlerem oder schwerem Befall sollten geeignete Maßnahmen erwogen werden, um die Auswirkungen der Krankheit zu minimieren.

Literatur

- UC IPM. (n.d.). Schrotschusskrankheit / Pfirsich / Landwirtschaft. Universität von Kalifornien Landwirtschaft und natürliche Ressourcen. Abrufbar unter https://ipm.ucanr.edu/agriculture/peach/shot-hole-disease/

- Utah State University Extension. (n.d.). Kraut- oder Knollenfäule. Abrufbar unter https://extension.usu.edu/planthealth/research/coryneum-or-shothole-blight

Xanthomonas arboricola

Krankheitserreger

Xanthomonas arboricola ist ein aerobes, gramnegatives Bakterium. Das Bakterium überwintert in den Interzellularräumen der Rinde, des Phloems und des Xylemparenchyms des Pfirsichbaums. An Pflaumen- und Aprikosenbäumen bilden sich innerhalb einer Saison Sommerkrebse, die sich im folgenden Frühjahr weiterentwickeln und als Quelle für das Inokulum dienen. Außerdem dienen Pflaumenknospen und abgefallene Blätter als Überwinterungsquelle für die bakterielle Krankheit.

Im Frühjahr beginnen die Bakterien, sich zu vermehren, wodurch die Epidermis aufbricht, was zu sichtbaren Läsionen führt, die als Frühjahrskrebs bekannt sind. Das Inokulum aus diesen Krebsgeschwüren wird durch Regen und Wind verbreitet und infiziert gesundes Pflanzengewebe durch die Spaltöffnungen. Auf den Blättern entstehen dann Läsionen, aus denen Bakterien austreten und zu Sekundärinfektionen führen.

Sommerkrebse bilden sich im grünen Gewebe des Triebes, sind aber durch eine Peridermschicht verschlossen und trocknen im Laufe des Sommers aus, was die Lebensfähigkeit der Bakterien verringert. Daher sind Sommerkrebse bei Pflaumen- und Pfirsichbäumen keine bedeutenden Überwinterungsstellen oder Quellen für Erstinfektionen in der folgenden Saison. Im Allgemeinen dienen späte Infektionen der Triebe - die während des Herbstregens und des Blattfalls auftreten - als primäre Inokulumquelle für das folgende Frühjahr.

Symptome

Auf Pfirsichblättern erscheinen zunächst kleine, blassgrüne bis gelbe kreisförmige oder unregelmäßige Flecken. Diese Flecken vergrößern sich und färben sich dunkelviolett, braun oder schwarz. Wenn die Krankheit fortschreitet, können die befallenen Stellen abfallen, so dass die Blätter wie Einschusslöcher aussehen und ein dunkler Ring aus krankem Gewebe zurückbleibt. Befallene Blätter werden oft gelb und fallen vorzeitig ab. An Pflaumenfrüchten variieren die Symptome je nach Sorte und reichen von großen, eingesunkenen schwarzen Läsionen bis hin zu kleinen, grubenartigen Läsionen.

An Pfirsichzweigen entwickelt sich der Frühjahrskrebs an überwinternden Zweigen und Wasserschösslingen, bevor die grünen Triebe austreiben. Zunächst erscheinen sie als kleine, wassergetränkte, dunkle Blasen (1-10 cm groß), die manchmal den Zweig umgürten und zum Absterben des oberen Teils führen. Unterhalb der abgestorbenen Stelle, wo Bakterien vorhanden sind, bildet sich ein dunkler Streifen, die so genannte "schwarze Spitze". Bei Pflaumen- und Aprikosenbäumen sind die Krebsgeschwüre mehrjährig und entwickeln sich auch an zwei- oder dreijährigen Zweigen weiter.

Modell FieldClimate

Benötigte Sensoren:

- Lufttemperatur

- Relative Luftfeuchtigkeit

- Blattnässe

Die bakterielle Krankheit gedeiht in warmen Jahreszeiten mit Temperaturen zwischen 10 und 28 °C sowie unter Bedingungen mit häufigen leichten Regenfällen, starken Winden und starkem Tau. In Obstplantagen erfolgt die lokale Ausbreitung hauptsächlich durch Regenspritzer.

Wir stufen die Infektionen in drei Schweregrade ein: schwach, mäßig und schwer. Der zu berücksichtigende Schweregrad hängt von der Menge des vorhandenen Inokulums (basierend auf der Epidemiologie des Vorjahres), der Anfälligkeit der Sorte und den vorherrschenden Wetterbedingungen ab. Ein Wert von 100% bedeutet optimale Bedingungen für eine bakterielle Infektion.

Literatur

- EPPO. (2021). PM 7/064 (2) Xanthomonas arboricola pv. pruni. EPPO-Bulletin, 51(3), 468-487. https://doi.org/10.1111/epp.12756

- McManus, P. S., & Jones, A. L. (1995). Bakterielle Flecken von Pfirsich und Pflaume. Integrierte Schädlingsbekämpfung, Michigan State University. https://www.canr.msu.edu/ipm/agriculture/fruit/bacterial_spot_of_peach_and_plum

Taphrina-Blattrolligkeit

Krankheitserreger

Taphrina deformans, der Erreger der Pfirsichblattrolligkeit, überwintert als Sporen auf Baumoberflächen, einschließlich Rinde und Knospenschuppen. Im zeitigen Frühjahr, während des Anschwellens und Öffnens der Knospen, keimen diese Sporen und infizieren die austreibenden Blätter. Kühle, feuchte Witterungsbedingungen, insbesondere warme Temperaturen in Verbindung mit Feuchtigkeit durch Regen, Tau oder Bewässerung, sind optimal für die Infektion. Umgekehrt schränkt trockenes Wetter während des Knospenschwellens und des Knospenbruchs das Auftreten der Krankheit ein. Mit zunehmender Reife werden die Blätter weniger anfällig für Infektionen, und Sekundärinfektionen sind selten. Der Pilz produziert Sporen auf infizierten Blattoberflächen, die durch Regen oder Wind verbreitet werden und sich in Rindenspalten und Knospenschuppen einnisten, um zu überwintern und den Krankheitszyklus in den folgenden Jahreszeiten fortzusetzen.

Symptome

Der Erreger ruft bei Pfirsichen und Nektarinen eine Reihe von Symptomen hervor. Befallene Blätter zeigen im Frühjahr Verdickungen, Einrollungen und Verformungen, oft begleitet von einer rötlichen oder violetten Verfärbung. Wenn die Krankheit fortschreitet, können sich diese Blätter gelb oder braun verfärben und schließlich vorzeitig abfallen, was zu einer möglichen Entlaubung führt. Befallene Triebe können anschwellen, verkrüppeln und absterben, vor allem, wenn die Infektion schwerwiegend ist. Zu den Fruchtsymptomen gehören erhabene, unregelmäßige, raue Flecken, die oft rötlich gefärbt sind und zum vorzeitigen Abfallen der Früchte führen oder die Früchte unverkäuflich machen können. Bleibt der Befall unbehandelt, können wiederholte Infektionen den Baum schwächen und den Fruchtertrag und die allgemeine Vitalität verringern.

Modell FieldClimate

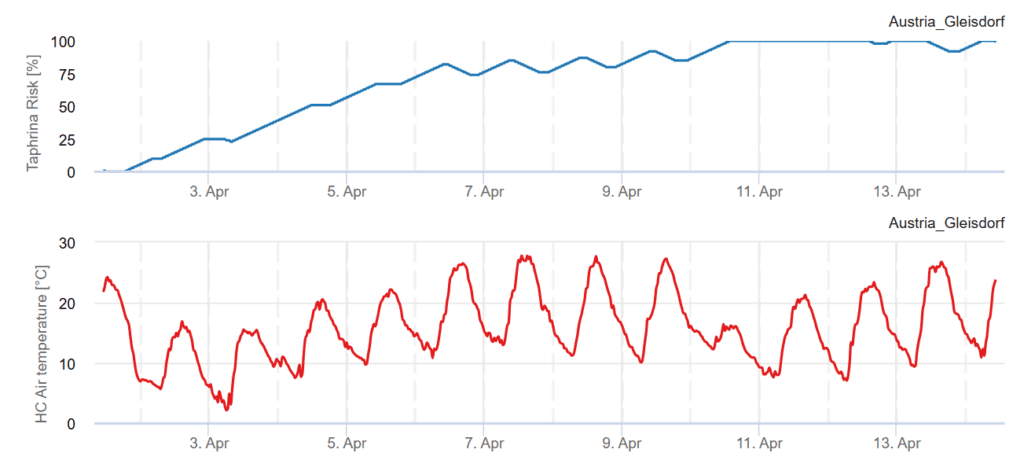

Benötigte Sensoren:

- Lufttemperatur

Das Diagramm zeigt die risikobehafteten Zeiträume in Abhängigkeit von der Temperatur während dieser Zeit. Der Erreger gedeiht bei Temperaturen zwischen 16 und 27 °C. Das Diagramm zeigt, dass bei 100% die optimalen Temperaturen lange genug für eine Infektion mit dem Erreger erreicht wurden.

Literatur

- Biggs, A. R. (2016). Pfirsichblattkräuselung. Ohioline, Ohio State University Extension. https://ohioline.osu.edu/factsheet/plpath-fru-26

- Universität von Kalifornien Landwirtschaft und natürliche Ressourcen. (n.d.). Pfirsichblattkräuselung. UC IPM Pest Notes. Abgerufen am 6. März 2025, von https://ipm.ucanr.edu/home-and-landscape/peach-leaf-curl/pest-notes/

Echter Mehltau

Krankheitserreger

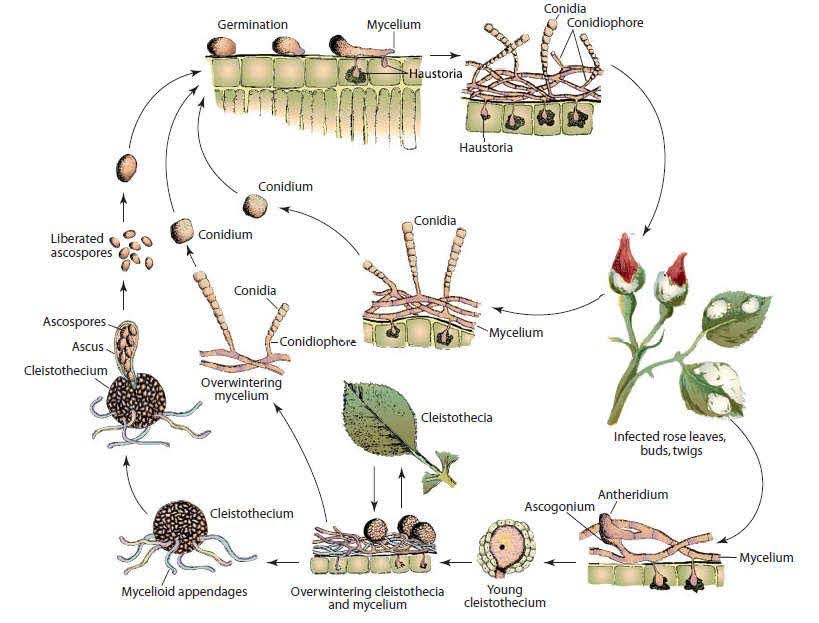

Der Erreger ist Sphaerotheca pannosa. Er überwintert als Myzel in infizierten Knospen oder Cleistothecia und sie dienen als primäres Inokulum.

Konidien (ungeschlechtliche Sporen) und Ascosporen (sexuelle Sporen) werden von Myzel bzw. Cleistothecium produziert. Sie werden durch den Wind zu anfälligen Pflanzen getragen und keimen nach der Landung und bilden einen Keimschlauch, der Hyphen bildet und die Infektion verbreitet. Sekundärinfektionen erfolgen hauptsächlich über Konidien. Die durch Primär- und Folgeinfektionen erzeugten Pilze werden durch Wind und Regen übertragen und setzen die Infektion fort. Sobald die Umweltbedingungen rau werden, geht der Pilz hauptsächlich zur sexuellen Vermehrung über und der Zyklus wiederholt sich.

Symptome

An den befallenen Stellen bilden sich zunächst Blasen, die bald mit weißem bis gräulichem, pulverförmigem Myzel und Sporen bedeckt sind. Diese Pilzinfektion führt zu Blattverformungen, Krümmungen und vorzeitigem Blattfall. Auch Knospen und Blüten sind anfällig; sie können sich nicht richtig öffnen und weisen Verfärbungen und ein verkümmertes Wachstum auf. Auch die Früchte sind sehr anfällig - sie können raue, korkige Flecken entwickeln, die sich auf ihrer Schale rosa bis dunkelbraun verfärben, und das Epikarp wird ledrig und hart.

Modell FieldClimate

Allgemeines Risikomodell für Sphaerotheca pannosa

Benötigte Sensoren:

- Lufttemperatur

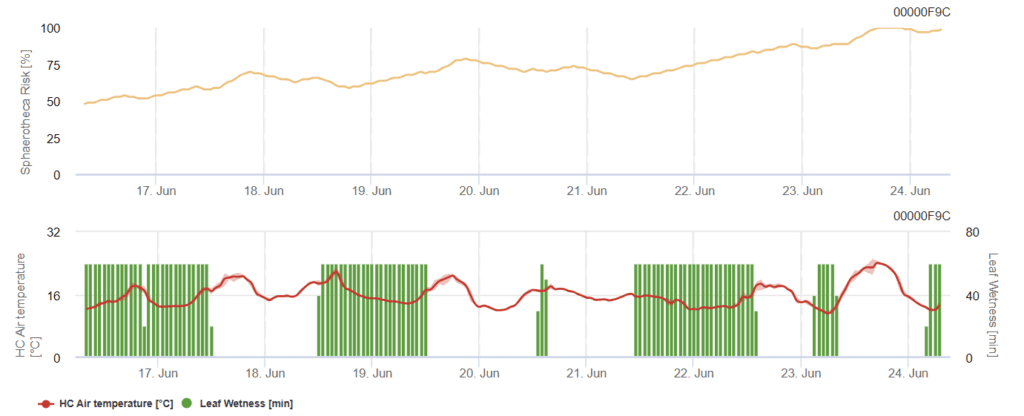

- Blattnässe

Das Modell berücksichtigt die Lufttemperaturen und die Dauer der Blattnässe, um das Risiko zu berechnen. Die optimale Temperatur liegt zwischen 21 und 27°C, und die Entwicklung der Krankheit verlangsamt sich bei Temperaturen über 28°C. Da Sporen und Myzel empfindlich auf extreme Hitze und direkte Sonneneinstrahlung reagieren, sind warme, gemäßigte Temperaturen und Schatten generell günstig. Der Pilz benötigt keine Feuchtigkeit, um sich zu etablieren und nach der Infektion zu wachsen. Unter trockenen Bedingungen werden viel mehr Konidien gebildet als unter feuchten.

Ein Wert von mehr als 60% weist auf ein hohes Infektionsrisiko hin, so dass Pflanzenschutzmaßnahmen in Betracht gezogen werden sollten.

Literatur

- Domínguez-Serrano, D., García-Velasco, R., Mora-Herrera, M. E., Salgado-Siclan, M. L., & Gonzalez-Diaz, J. G. (2016). Der Echte Rosenmehltau (Podosphaera pannosa). Agrociencia, 50(7), 901-917.

- Mulbrhan, A., Brikity, A., Yohana, S. R., & Danish, S. (2016). Survey of Disease Incidence and Severity of Powdery Mildews on Roses (Rosa Sinensis L.) in Greenhouses in Maisirwa, Eritrea. Asiatische Zeitschrift für Wissenschaft und Technologie, 7(5), 2850-2856.

- Ram, V., & Bhardwaj, L. N. (2004). Steinobstkrankheiten und ihr Management. In Krankheiten von Obst und Gemüse: Band II: Diagnose und Management (S. 485-510). Dordrecht: Springer Niederlande.

- Yarwood, C. E., Sidky, S., Cohen, M. O. R. R. I. S., & Santilli, V. I. N. C. E. N. T. (1954). Temperaturverhältnisse von Pulvermehltau. https://ipm.ucanr.edu/home-and-landscape/powdery-mildew-on-fruits-and-berries/pest-notes

Modell des Steinobstschorfs

Krankheitserreger

Cladosporium carpophilum, der Erreger des Pfirsichschorfs, überwintert hauptsächlich als Myzel in Zweigläsionen an den Trieben der vergangenen Saison. Im Frühjahr, wenn die Luftfeuchtigkeit 70% übersteigt, produziert der Pilz in diesen Läsionen Konidien (ungeschlechtliche Sporen). Diese Sporen werden durch Luftbewegungen und Spritzwasser verbreitet und infizieren sich entwickelnde Früchte, neue Triebe und Blätter. Optimale Bedingungen für die Sporenauskeimung und das Pilzwachstum herrschen bei Temperaturen zwischen 18 °C und 24 °C, wobei Regen und hohe Luftfeuchtigkeit die Infektion begünstigen. Bemerkenswert ist die lange Inkubationszeit von etwa 40 bis 70 Tagen, bevor Symptome an den Früchten sichtbar werden.

Symptome

Die Krankheit äußert sich durch kleine, olivfarbene bis schwarze, samtige Flecken auf den Früchten, die oft in der Nähe des Stielendes stärker ausgeprägt sind. Diese Läsionen können zusammenwachsen, was zu größeren befallenen Flächen und potenziellen Fruchtrissen führt. An Zweigen und Trieben erscheinen die Infektionen später in der Saison als leicht erhabene, runde bis ovale, braune Läsionen mit violetten Rändern. Blattinfektionen sind zwar weniger häufig, können aber unter günstigen Bedingungen auftreten. Schwere Infektionen können zu einer verminderten Fruchtqualität und einem geringeren Ertrag führen, was die Bedeutung wirksamer Bewirtschaftungsmethoden unterstreicht.

FieldClimate-Modelle

Benötigte Sensoren:

- Lufttemperatur

- Blattnässe

Das Risiko einer Cladosporium carpophilum Die Infektion wird durch feuchte Bedingungen im Frühjahr und Frühsommer nach dem Blattfall bestimmt. Die Krankheit ist in der Regel in tief gelegenen, schattigen und feuchten Gebieten mit geringer Luftbewegung stärker ausgeprägt. Die Infektionskurven steigen bei Blattnässe innerhalb eines Temperaturbereichs von 7 bis 24 °C an, und bei einem Risiko von 100% sind optimale Bedingungen für das Eindringen des Pilzes in das Pflanzengewebe gegeben. Nach einem Risiko von 100% sollten kurative Pflanzenschutzmaßnahmen erwogen werden.

Literatur

- Ellis, M. A. (2016). Schorf von Pfirsich, Nektarine, Pflaume und Aprikose. Ohiolin. Abrufbar unter https://ohioline.osu.edu/factsheet/plpath-fru-39

- Garofalo, E. (2020). Pfirsichschorf. New England Tree Fruit Management Guide. Abgerufen von https://netreefruit.org/stone-fruit/peaches-nectarines/diseases/peach-scab

Empfohlene Ausrüstung

Prüfen Sie, welcher Sensorensatz für die Überwachung potenzieller Krankheiten dieser Kultur benötigt wird.