Виноградная лоза модели заболеваний

Пуховая плесень

Патоген

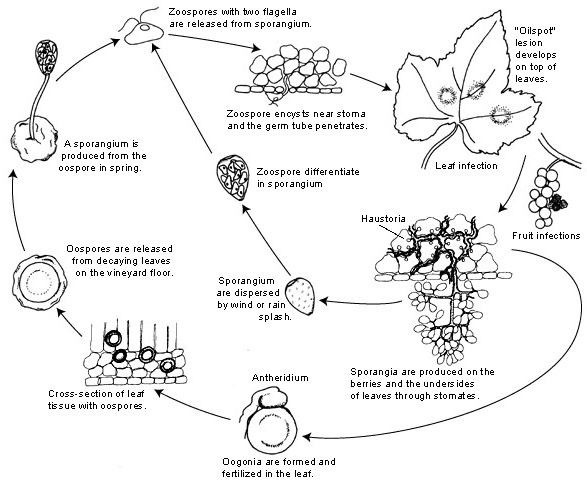

Возбудителем пуховой милдью на винограде является Plasmopara viticola. Это облигатный паразит, то есть для его роста необходимы зеленые и свежие органы лозы. У него есть как бесполые, так и половые репродуктивные стадии - зооспоры и ооспоры. Таким образом, существует две стадии заражения: первичная и вторичная.

Первичная инфекция начинается с прорастания перезимовавших ооспор, которые образуют спорангии весной, когда наступает теплая погода. Спорангии образуются ночью, поскольку солнечный свет препятствует споруляции. Толстостенные ооспоры помогают патогену пережить суровые зимние условия и инициировать первичную инфекцию. Спорангии разносятся дождем или ветром и выпускают зооспоры в свободную воду. Для успешного заражения необходимо достаточно длительное увлажнение листьев или выпадение осадков.

Вторичное заражение возможно только при наличии зрелых масляных пятен и происходит с помощью зооспор и спорангиев. Зооспоры и спорангии очень чувствительны к низкой влажности и свету, что снижает их жизнеспособность, а значит, заражение происходит вскоре после их выхода. Зооспоры проникают в ткани растений через зародышевые трубки и развивают гифы для дальнейшего заражения. Эти гифы образуют маслянистые поражения после инкубационного периода, который составляет от 5 до 21 дня в зависимости от температуры - чем ниже температура, тем больше времени требуется.

Когда погода снова становится холодной, что неблагоприятно для патогена, он переходит к половому размножению, производя ооспоры. Эти ооспоры остаются в спящем состоянии в течение зимы, и цикл повторяется.

Симптомы

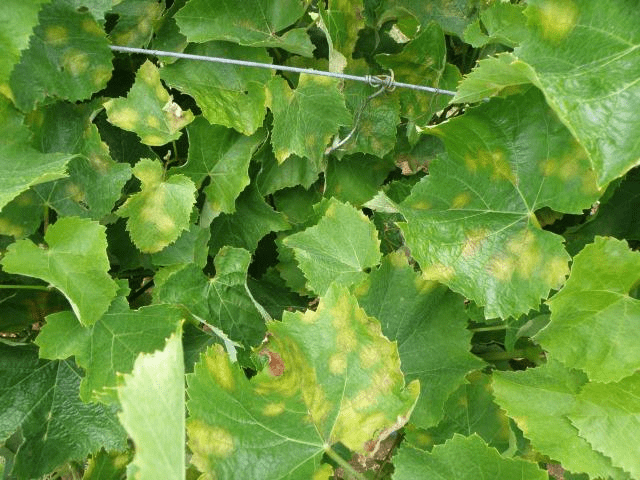

На верхней поверхности листьев появляются небольшие желтые пятна, иногда окруженные коричневатыми ореолами. По мере созревания масляные пятна расширяются и объединяются, а ореолы исчезают. Позднее спорангии образуют бело-коттоновую плесень на нижней стороне поражений, после чего наступает некроз. На побегах, стеблях и ягодах также появляются маслянистые коричневые участки. В теплые влажные ночи они могут покрываться белым пухом из-за спороношения. Сильное заражение вызывает преждевременный опад.

Модели FieldClimate

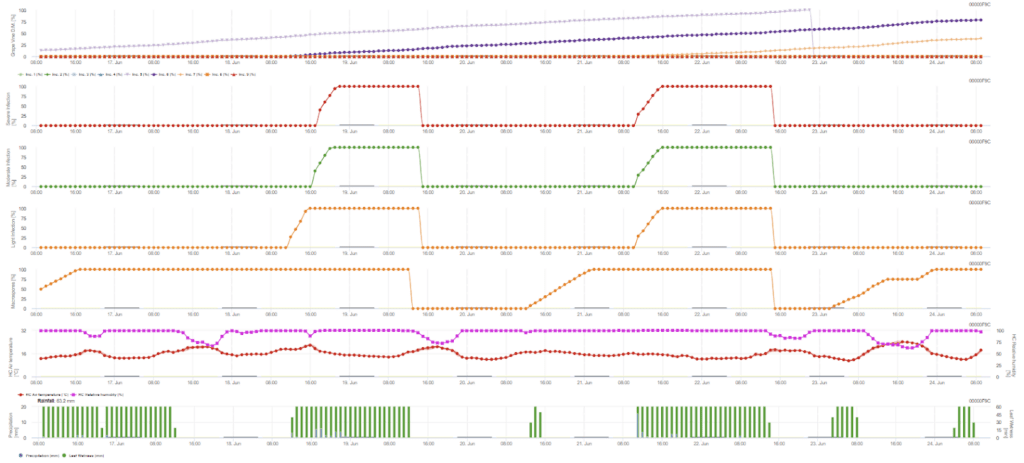

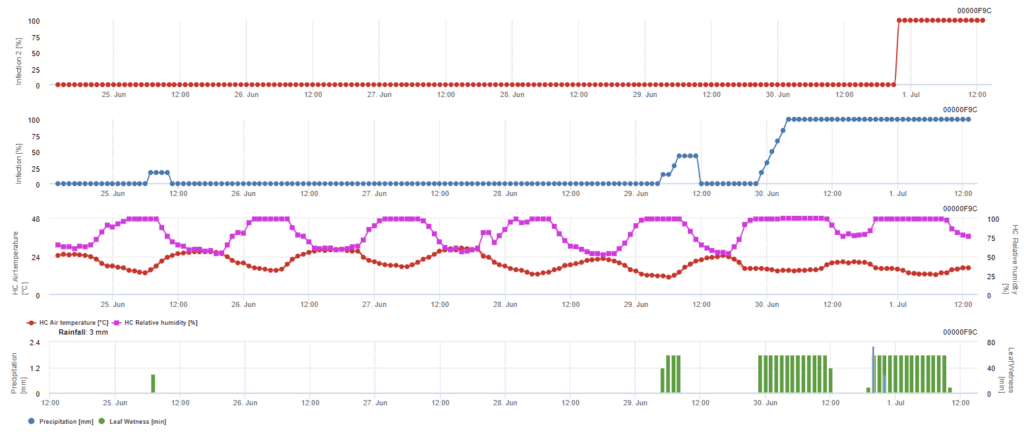

- В FieldClimate есть две модели - первичная и вторичная инфекция.

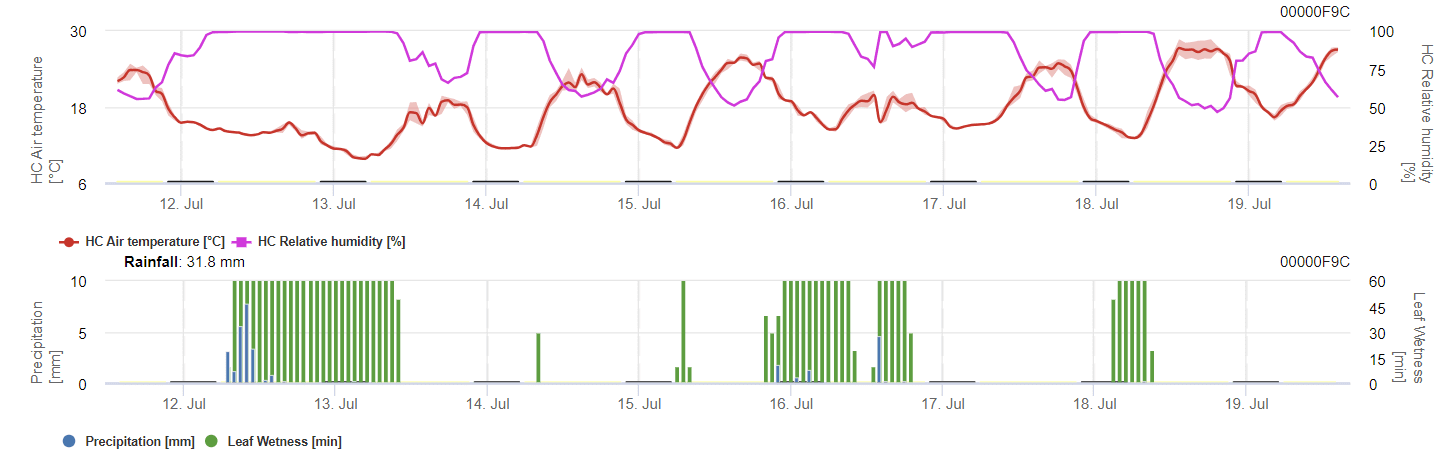

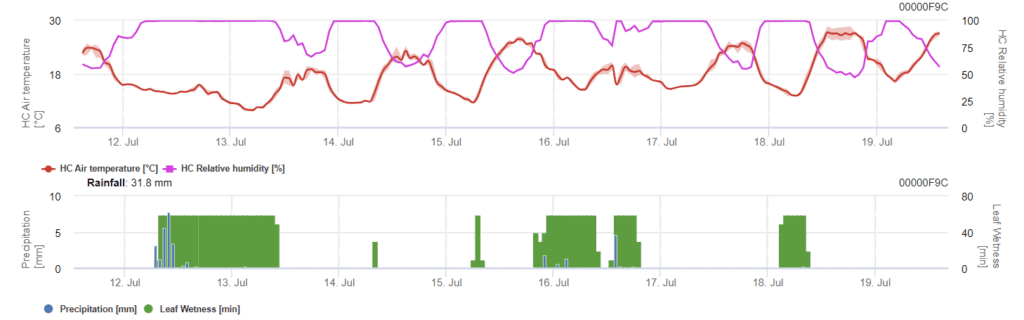

- Первый график показывает инкубационный период после завершения заражения. На нижних графиках показан ход заражения для слабой, умеренной и сильной степени тяжести. О заражении можно говорить, когда возрастающая кривая на графике достигает 100% - опрыскивание может быть рассмотрено при серьезном уровне заражения.

Первичная инфекция

Необходимы датчики:

- Температура воздуха

- Относительная влажность

- Влажность листьев

- Осадки

Первичная инфекция проверяет, подходит ли погода для развития спорангиев. Это происходит при условии, что листья влажные или относительная влажность воздуха после дождя не опускается ниже 70%. Спорангии могут развиваться в течение 16-24 часов в зависимости от температуры. Продолжительный дождь в 5 мм считается сильным дождем, который может распространить зооспоры.

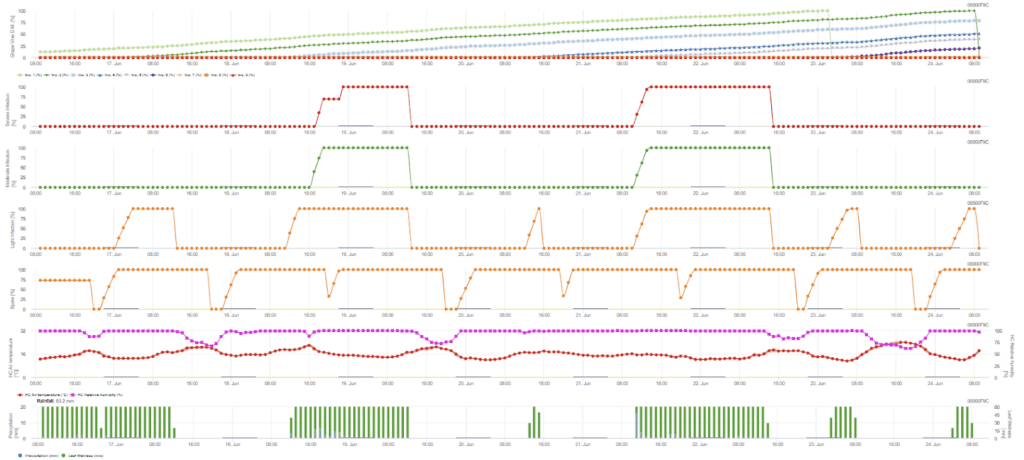

Вторичная инфекция

Необходимы датчики:

- Температура воздуха

- Относительная влажность

- Влажность листьев

- Осадки

Вторичное заражение происходит при температуре выше 12 °C и относительной влажности воздуха более 95%. Скорость образования спорангиев увеличивается с повышением температуры до 23 °C. Если это условие длится в течение накопленной часовой температуры более 50 °C, мы считаем, что споруляция завершена и на винограднике появились новые спорангии. Накопленные 50 °C соответствуют, например, 4 часам при 13 °C или 3 часам при 17 °C. Спорангии быстро погибают, когда становится теплее и суше - когда относительная влажность падает ниже 50%, мы устанавливаем значение 0, а когда температура превышает 29 °C, споруляция не может происходить.

Литература

- Эш, Г. (2000). Пуховая милдью винограда. Инструктор по здоровью растений.

- Gessler, C., Pertot, I., & Perazzolli, M. (2011). Plasmopara viticola: обзор знаний о пуховой милдью виноградной лозы и эффективном управлении болезнью. Phytopathologia Mediterranea, 50(1), 3-44.

- Кеннелли, М. М., Гадури, Д. М., Уилкокс, В. Ф., Магарей, П. А., и Сьем, Р. К. (2007). Первичная инфекция, продуктивность поражения и выживание спорангиев у возбудителя виноградной пуховой милдью Plasmopara viticola. Фитопатология, 97(4), 512-522.

- Koledenkova, K., Esmaeel, Q., Jacquard, C., Nowak, J., Clément, C., & Ait Barka, E. (2022). Plasmopara viticola - возбудитель пуховой милдью виноградной лозы: от таксономии до управления болезнями. Frontiers in Microbiology, 13, 889472.

Мучнистая роса

Патоген

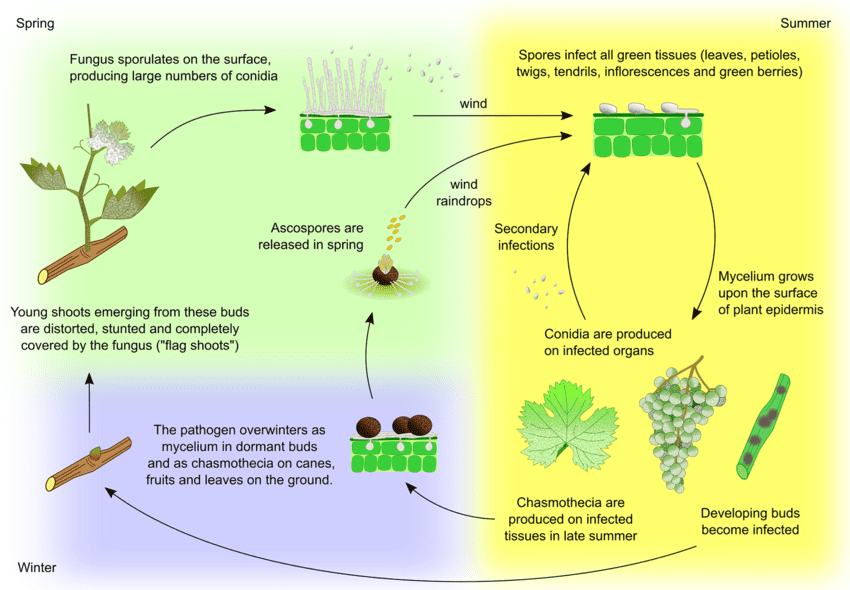

Возбудителем мучнистой росы на винограде является Uncinula necator. Существует два основных источника инокулята - перезимовавший мицелий и аскоспоры из клейстотеции, значение которых может варьироваться в зависимости от региона.

Мицелий вызывает появление флаговых побегов весной. Флаговые побеги - это частично или полностью покрытые милдью побеги, образующиеся из скрытых инфицированных почек. Поскольку внутри образуются колонии, эти побеги хорошо заметны и часто имеют деформированные листья.

Клистотеции выпускают аскоспоры ранней весной. Осадки играют важную роль в высвобождении аскоспор. При повышении температуры дегисценция происходит чаще. Аскоспоры прорастают в течение 12 часов, образуя зародышевые трубки и аппрессории на тканях растений, что приводит к образованию рассеянных колоний.

Вторичное заражение происходит через конидии, образующиеся в колониях. Как и аскоспоры, они прорастают и развивают зародышевые трубки и аппрессорий. Для заражения U. necator не нужна свободная вода, а для образования конидий - высокая относительная влажность. Когда погодные условия становятся менее благоприятными, гриб образует клейстотеции. Он зимует, выживая в клейстотециях или в виде вегетативного мицелия в спящих зараженных почках, и цикл повторяется.

Симптомы

Симптомы можно обнаружить на всех зеленых частях виноградной лозы. На побегах образуются колонии, покрытые бело-сероватым мицелием, которые называются "флаговыми побегами". На них образуются деформированные листья. Колонии милдью также встречаются на листьях - с нижней или с обеих сторон. На ягодах появляются пепельно-серые пятна, а в тяжелых случаях они расщепляются. На тростнике появляются темно-красно-коричневые пятна, а верхушки могут отмирать.

Модели FieldClimate

Инфицирование аскоспорами

Необходимы датчики:

- Температура воздуха

- Относительная влажность

- Влажность листьев

- Осадки

Эта модель рекомендуется, когда аскоспоры образуются в холодное зимнее время (поэтому не заражаются мицелием). Модель Ascospore infection прогнозирует высвобождение аскоспор и начальное заражение на основе средних температур в течение длительных периодов увлажнения листьев. Для расчета необходимо около 2,5 мм осадков для высвобождения аскоспор, затем минимум 8-12 часов влажности листьев и температура от 10 до 15°C. После заражения модель переходит на этап оценки риска заболевания (модель Californian Risk) и основывается на влиянии температуры на скорость размножения патогена.

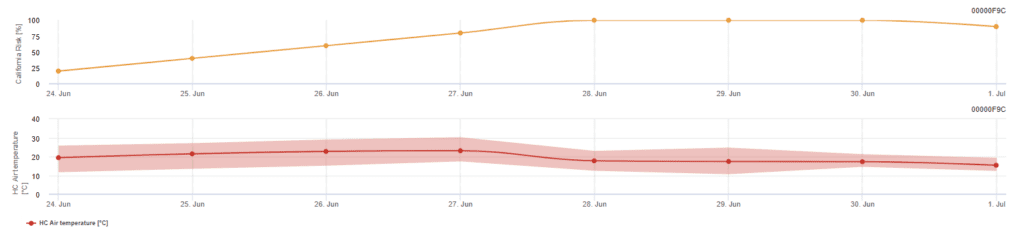

Калифорнийская модель риска

Необходимы датчики:

- Температура воздуха

Модель основана на лабораторных исследованиях в Калифорнии. После высвобождения и прорастания аскоспор (модель) последующее развитие и размножение мучнистой росы зависят от температуры. Модель оценивает температуру и оценивает риск развития мучнистой росы с помощью индекса от 0 до 100 баллов.

Три дня подряд с температурой от 21 до 30°C в течение как минимум шести часов подряд необходимы для запуска индекса оценки риска. Он набирает 20 баллов за каждый день, когда 6 или более часов подряд температура находится в диапазоне от 21 до 32°C, и теряет 10 баллов за те дни, когда этого не происходит или когда температура превышает 32°C или опускается ниже 21°C.

Низкие значения индекса 0~30 указывают на то, что патоген не размножается. Индекс 40~50 считается умеренным и означает, что скорость размножения мучнистой росы составляет примерно 15 дней. Значения индекса более 60 указывают на то, что патоген размножается быстро (каждые 5 дней) и риск эпидемии болезни велик.

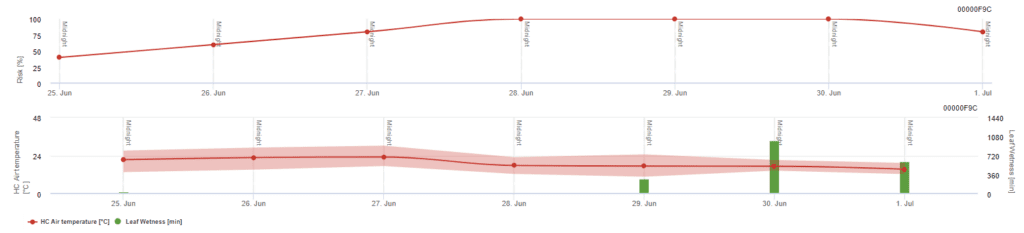

Модель риска Pessl Instruments

Необходимы датчики:

- Температура воздуха

- Влажность листьев

Помимо температуры воздуха, влажность листьев может быть направляющим фактором, так как длительные периоды влажности листьев приводят к появлению гриба-антагониста (Ampelomyces quisqualis), что приводит к снижению численности U. necator. Основы модели эквивалентны калифорнийской модели риска, но в ней также учитывается влажность листьев. Влажность листьев более 8 часов приводит к снижению на 10 баллов.

Низкие значения индекса 0~20 указывают на то, что патоген не размножается. Индекс 20~60 считается умеренным, и можно использовать обычный интервал опрыскивания. Значения индекса более 60 указывают на то, что патоген быстро размножается (каждые 5 дней) и риск эпидемии болезни велик, поэтому рекомендуется сократить интервал опрыскивания.

Литература

- Gadoury, D. M., & Pearson, R. C. (1990). Дегисценция аскокарпа и выделение аскоспор у Uncinula necator. Фитопатология, 80(4), 393-401.

- Gadoury, D. M., & Pearson, R. C. (1990). Прорастание аскоспор и заражение витиса Uncinula necator. Фитопатология, 80(11), 1198-1203.

- Холл, Т. В. (2000). Эпидемиология мучнистой росы винограда, Uncinula necator, в долине Вилламетт.

- Халлин, Ф., и Хольц, Г. (2001). Обзор биологии, эпидемиологии и борьбы с мучнистой росой (Uncinula Necator) на виноградной лозе с указанием Южной Африки. Южноафриканский журнал энологии и виноградарства, 22(2), 111-121.

- Рюгнер, А., Румбольц, Й., Хубер, Б., Блейер, Г., Гизи, У., Кассемайер, Х. Х., и Гуггенхайм, Р. (2002). Формирование зимующих структур Uncinula necator и колонизация виноградной лозы в полевых условиях. Патология растений, 51(3), 322-330.

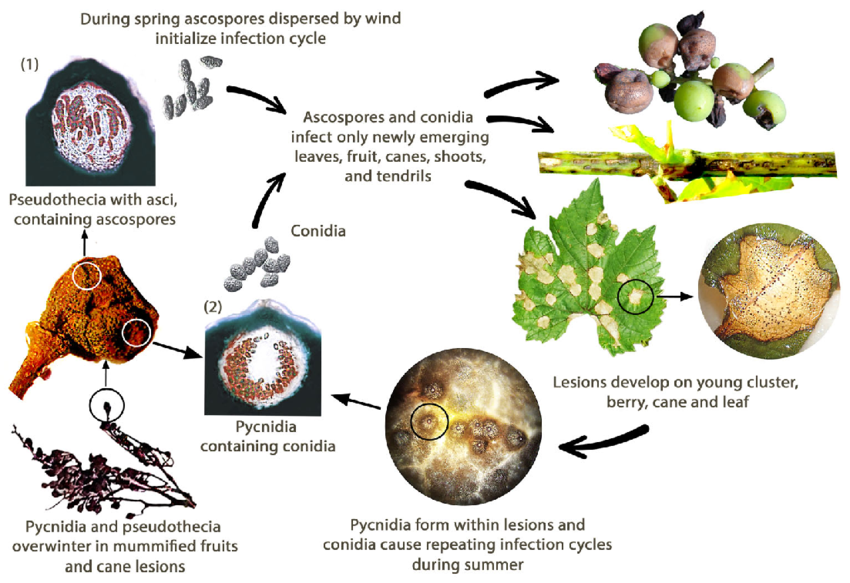

Черная гниль

Патоген

Черная гниль виноградной лозы вызывается грибком Guignardia bidwellii. Грибок зимует в различных частях виноградной лозы и может жить более двух лет в пораженных побегах.

Весной пикниды производят конидии (бесполые споры), а псевдотеции - аскоспоры (половые споры). Конидии обычно распространяются на короткие расстояния, тогда как аскоспоры могут заражать на большие расстояния. Споры разносятся ветром и дождем и заражают молодые ткани восприимчивых хозяев, инициируя первичную инфекцию. Конидии также служат вторичным инокулятом, способствуя быстрому и многократному распространению болезни.

В августе пикниды переходят в зимующую стадию, в которой образуются псевдотеции, порождающие аскоспоры. Эти аскоспоры являются важным источником первичной инфекции весной следующего года.

Симптомы

Появляются красновато-коричневые пятна, которые со временем сливаются, часто окруженные маленькими черными точками - это грибковые структуры, известные как пикниды, которые производят конидии. Молодые и быстро растущие листья особенно восприимчивы к этой инфекции.

Заражение плодов обычно происходит после опадения чашечки, а большинство симптомов проявляется, когда плод достигает половины или почти полного размера. Вначале появляются небольшие пятна, окруженные коричневым кольцом, которые затем увеличиваются и темнеют, покрывая в конечном итоге всю ягоду по мере развития болезни. Через несколько дней зараженные ягоды могут стать мумифицированными, рассыпаться или преждевременно опасть.

Кроме того, поражаются и другие части растения, такие как побеги, стебли и усики. Развиваются пурпурные или черные поражения овальной формы, по поверхности которых разбросаны пикниды.

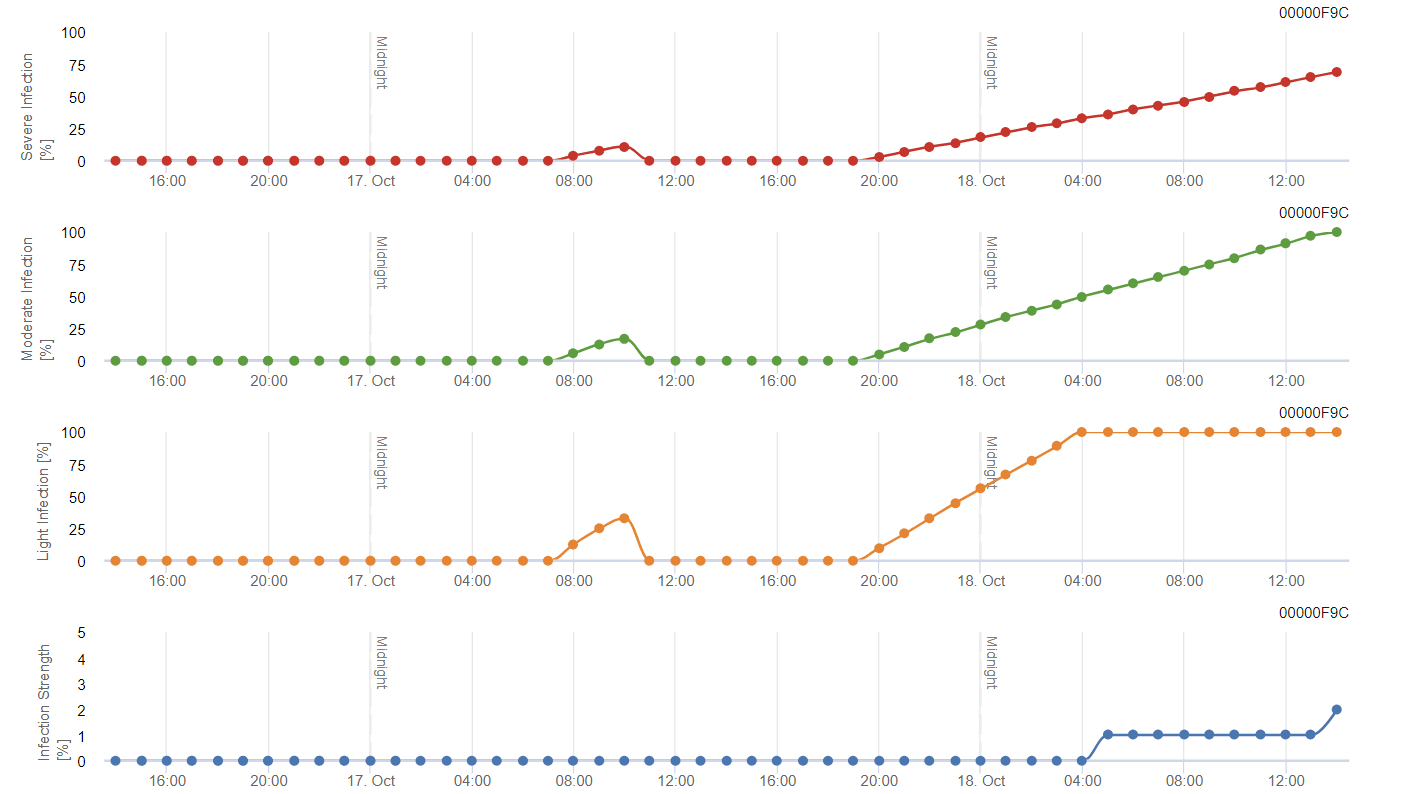

Модель FieldClimate

Виноградарство Модель черной гнили

Необходимы датчики:

- Температура воздуха

- Относительная влажность

- Влажность листьев

- Осадки

Модель изначально основана на литературных данных, опубликованных Споттсом, но с изменениями, внесенными Даниэлем Молитором. В результате пересмотра были введены три класса тяжести (легкий, умеренный и тяжелый), аналогичные моделям яблоневой парши. При теплых температурах период увлажнения листьев в 8 часов является достаточным для развития инфекции, и считается, что инфекция завершена, когда график достигает 100%.

Тяжесть инфекции зависит от продолжительности периода оптимальной температуры и влажности для гриба. Инфекции, соответствующие критериям Спотта, относятся к легким инфекциям. Инфекции, отвечающие критериям Спотта на 150% и 200%, относятся к умеренным и тяжелым инфекциям соответственно.

В зависимости от степени распространения инфекции следует проводить профилактические опрыскивания или лечебные опрыскивания сразу после заражения. В умеренном полузасушливом климате Мозеля и большинства австрийских винодельческих районов опрыскивание после выявления легкой инфекции не рекомендуется.

Литература

- Уилкокс, Уэйн Ф. "Черная гниль Guignardia bidwellii". Disease Identification Sheet No. 102GFSG-D4. 2003. Корнелл. 24 октября 2010 г.

- http://www.nysipm.cornell.edu/factsheets/grapes/diseases/grape_br.pdf

- Эллис, Майкл А. "Информационный бюллетень "Сельское хозяйство и природные ресурсы: Черная гниль винограда". Департамент патологии растений. Университет штата Огайо. 2008

- http://ohioline.osu.edu/hyg-fact/3000/pdf/HYG_3004_08.pdf

- Молитор, Д. (2009). Untersuchungen zur Biologie und Bekämpfung der Schwarzfäule (Guignardia bidwellii) an Weinreben. Gesellschaft zur Förderung der Forschungsanstalt Geisenheim.

- Рис, С. М. (1999). Отчеты о болезнях растений: Черная гниль винограда. Integrated Pest Management at the Uni. of Illinois. http://ipm. illinois. edu/diseases/series700/rpd703.

- Споттс, Р. А. (1977). Влияние продолжительности увлажнения листьев и температуры на инфекционность Guignardia bidwellii на листьях винограда. Фитопатология, 67(11), 1378-1381.

- Szabó, M., Csikász-Krizsics, A., Dula, T., Farkas, E., Roznik, D., Kozma, P., & Deák, T. (2023). Черная гниль винограда (Guignardia bidwellii) - всеобъемлющий обзор. Horticulturae, 9(2), 130.

- http://extension.cropsciences.illinois.edu/fruitveg/pdfs/771-BlackRotOfGrape.pdf

- https://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/your-garden/help-for-the-home-gardener/advice-tips-resources/insects-pests-and-problems/diseases/fruit-spots/black-rot-of-grapes

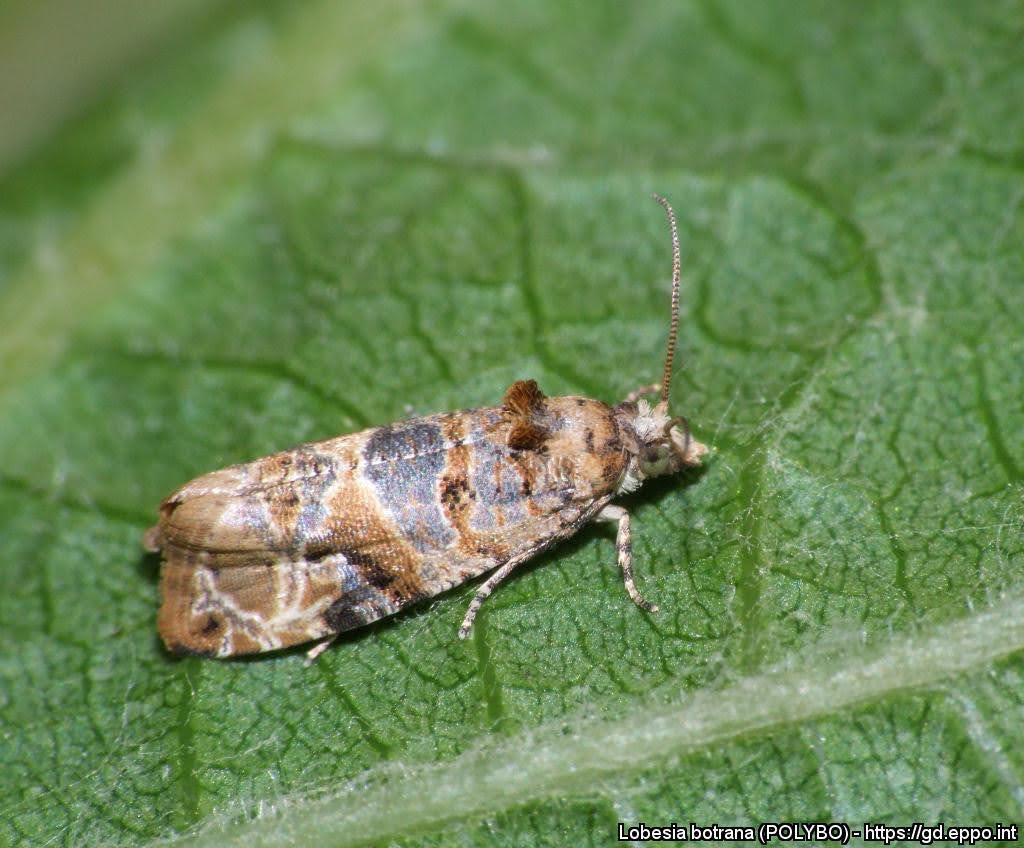

Ягодные мотыльки

Патоген

Lobesia botrana Обычно в зависимости от региона она дает от двух до трех поколений в год. Первое поколение (май и июнь) поражает только цветы, поэтому обработка необходима только в том случае, если численность моли особенно высока. Второе (июль и август) и третье поколения наносят наибольший ущерб, причем третье поколение особенно вредоносно, так как совпадает с созреванием винограда. Четвертое поколение может появиться в более теплом климате, но обработка обычно не требуется, так как оно совпадает со сбором винограда.

Моль зимует в коконах в виде куколок, а весной, когда температура повышается, появляются взрослые особи первого поколения, причем самцы обычно появляются раньше самок. Лёт первого поколения начинается около распускания почек и длится 4-5 недель, в течение которых происходит спаривание. Через один-два дня после спаривания самки откладывают от 80 до 160 яиц.

Яйца, размером 0,6-0,8 мм в диаметре, видны невооруженным глазом. Изначально кремово-белые, они становятся желтыми по мере развития эмбриона, а голова личинки имеет черный цвет. Яйца вылупляются через 66 градусо-дней по Цельсию (DDC), примерно через 7-11 дней. Личинки облепляют части цветка, и их развитие длится от 20 до 30 дней. После этого происходит окукливание, и взрослые особи появляются через 6-14 дней.

Градусо-день" рассчитывается путем измерения того, насколько среднесуточная температура превышает определенную базовую пороговую температуру, необходимую для развития. При повышении температуры выше базовой происходит накопление градусо-дней.

Взрослые мотыльки достигают длины 6-8 мм при размахе крыльев 11-13 мм. Самки немного крупнее самцов, хотя крылья у обоих имеют сходный мозаичный рисунок.

Яйца второго и третьего поколений вылупляются быстрее, в течение 3-5 дней. Самки откладывают яйца по отдельности на затененные ягоды, а после вылупления личинки проникают в ягоды и выкапывают их. Осенью ночи продолжительностью более 11 часов вызывают диапаузу - стадию покоя, которая позволяет куколкам лучше переносить холод, что дает им возможность перезимовать.

Симптомы

Гусеницы первого поколения питаются соцветиями винограда, вырезая цветочные почки и закручивая их для защиты, что приводит к повреждению гроздей. Во втором поколении личинки нацеливаются на развивающиеся ягоды, создавая точки входа для грибковых патогенов, таких как Botrytis cinerea. Это прямое питание вызывает видимые повреждения, обычно отмеченные темными пятнами вокруг мест питания. Третье поколение наносит самый значительный вред, поскольку личинки проникают в созревающие ягоды и питаются ими.

Остаются сморщенные ягоды и личиночные экскременты. Клочья эпидермальной ткани ягод остаются слабо прикрепленными к цветоножкам, вместе с сухой, впалой "кожей" ягод.

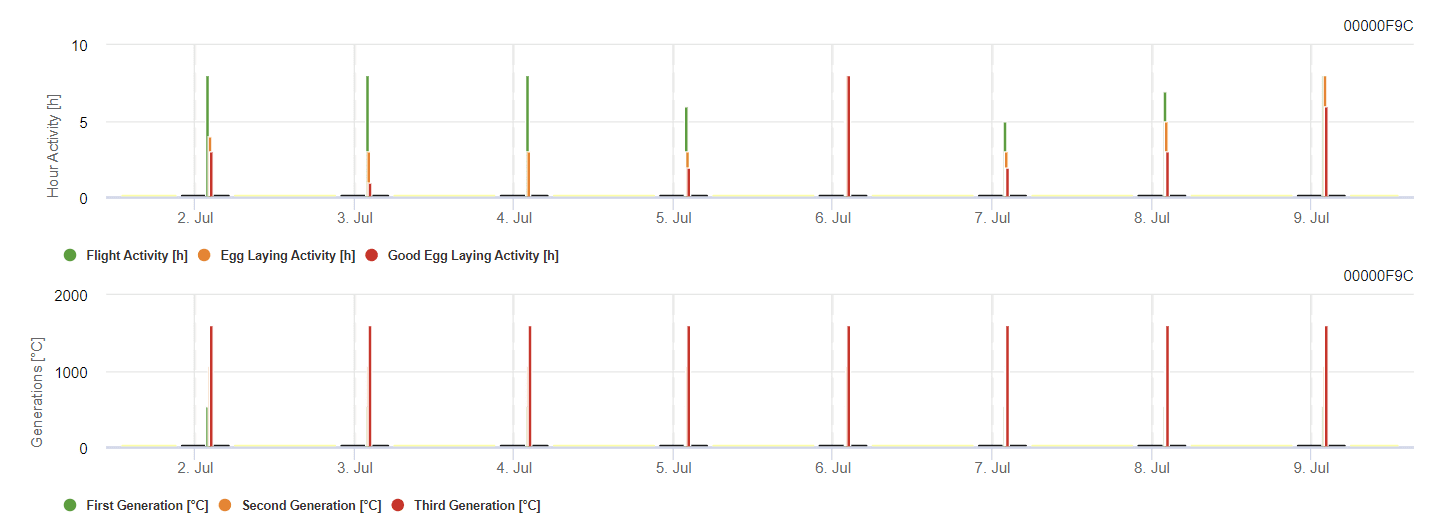

Модель FieldClimate

Модель виноградной ягодной моли

Необходим датчик:

- Температура воздуха

Модель рассчитывает риск в зависимости от температуры воздуха. На первом графике показаны периоды летной активности с откладкой яиц и хорошей яйцекладкой для насекомого. Второй график показывает, какое поколение следует ожидать в данный период. На третьем графике отображаются климатические данные, которые показывают накопление градусо-дней (температура > 8°C до 24°C в час, деленная на 24).

Литература

- Варела, Л. Г., Смит, Р. Дж., Купер, М. Л., и Хоениш, Р. В. (2010). Европейская виноградная моль, Lobesia botrana. Виноградники долины Напа. Практика. Виноградарство, 2010, 1-5.

- https://ipm.ucanr.edu/invasive-and-exotic-pests/european-grapevine-moth/

- https://www.ages.at/en/plant/plant-health/pests-from-a-to-z/grape-berry-moth

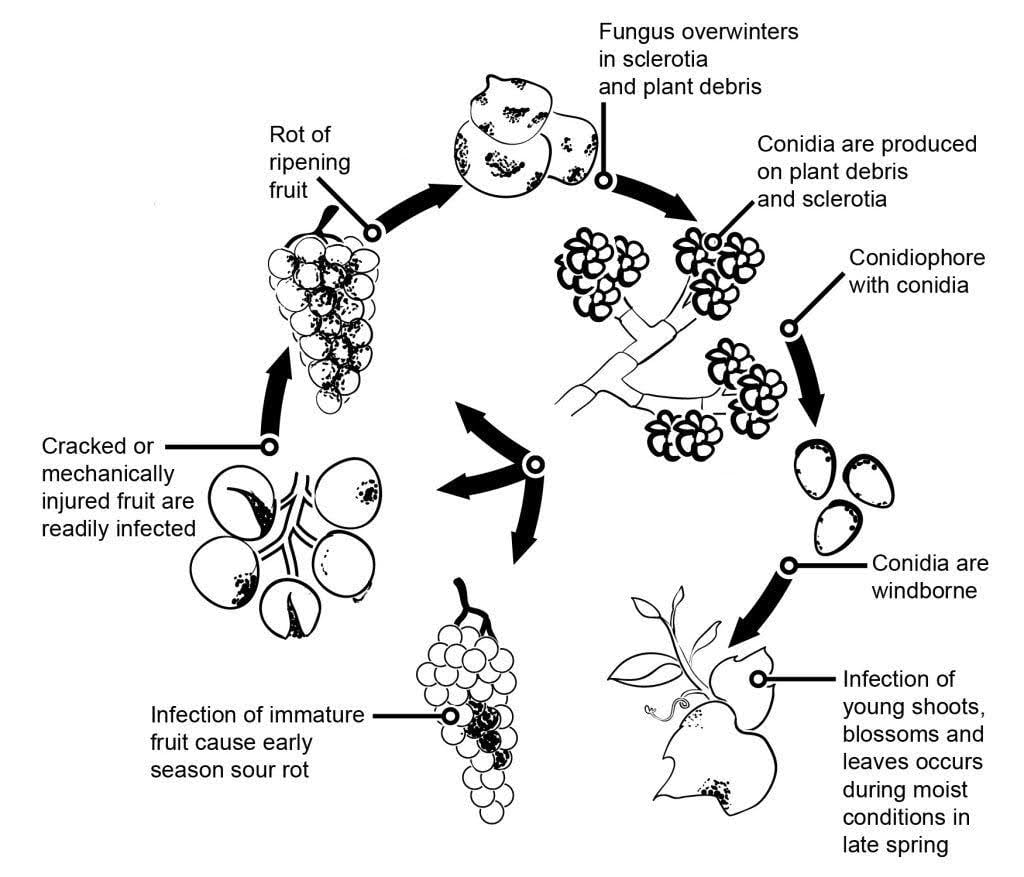

Серая плесень

Патоген

Возбудителем серой плесени на виноградной лозе является Botrytis cinerea.

На эпидемиологию серой плесени значительное влияние оказывают скрытые инфекции, инициированные заражением цветков. Выявлены различные пути заражения от цветка к плоду: Гриб поражает рыльце цветка и достигает завязи, где остается латентным благодаря заранее сформированному защитному механизму растения. Инфекция через тычинки, лепестки и чашелистики также имеет решающее значение. B. cinerea может заражать тычинки и планомерно расти к розетке, распространяясь на цветоножку и сосудистые ткани ягод. Другие пути также включают сапрофитный рост патогена.

Перезимовавшие мицелии или склероции являются основными источниками инфекции весной. Конидии (бесполые споры) образуются и разносятся ветром и дождем. При попадании на землю конидии прорастают, образуя зародышевые трубки и аппрессории, которые проникают в растение и заражают его. Гриб может оставаться в латентном состоянии до тех пор, пока плоды не созреют и не повысится содержание сахара. Конидии, образующиеся из первичных источников инокулюма, следуют суточному циклу инициации, производства и распространения.

Хотя половая стадия B. cinerea наблюдается редко, патоген становится более активным по мере созревания ягод. Повышенное содержание сахара в ягодах увеличивает восприимчивость к инфекции. Точно так же цветки становятся очень восприимчивыми после их увядания, а обильная пыльца увеличивает тяжесть инфекции.

Симптомы

Серая плесень поражает в первую очередь спелые ягоды винограда, которые вначале выглядят мягкими и напитанными водой. Со временем ягоды становятся красновато-коричневыми и сморщиваются. При благоприятных условиях они покрываются серой массой грибкового мицелия и конидий. Здоровые ягоды также могут заразиться при непосредственном контакте с больными.

Грибок также может вызывать поражение цветков, что может привести к значительным потерям урожая в начале сезона. Хотя инфекции листьев встречаются редко, если они все же происходят, то начинаются как тускло-зеленые пятна вдоль жилок, которые со временем превращаются в некротические поражения.

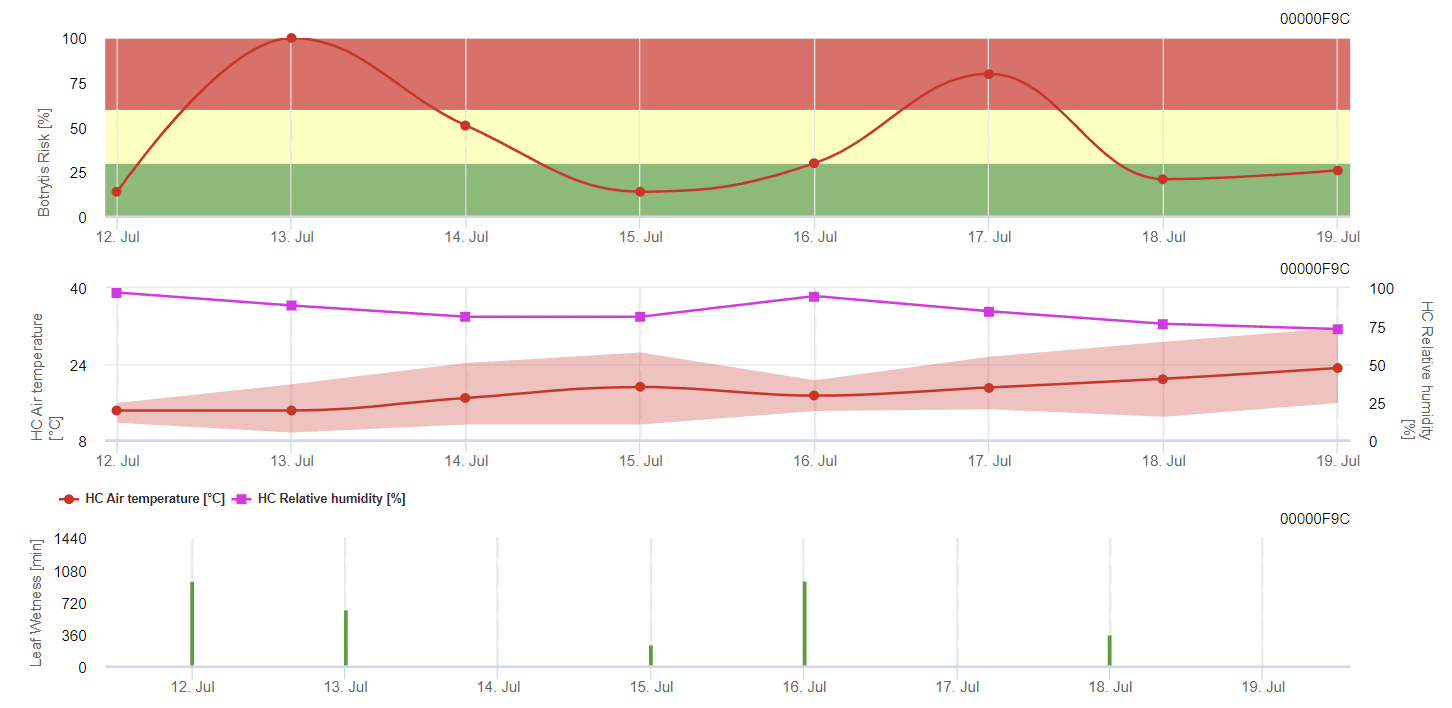

Модель FieldClimate

Общая модель серой формы

Необходимы датчики:

- Температура воздуха

- Относительная влажность

- Влажность листьев

B. cinerea связан с влажным климатом. Для заражения грибку необходима высокая относительная влажность или наличие свободной воды. Теплые периоды с длительным периодом увлажнения листьев приводят к увеличению риска заражения B. cinerea, в то время как сухие периоды снижают его. Заражение происходит на молодых побегах во время длительных периодов влажности или разрушительных градовых бурь.

Модель рассчитывает риск в значении от 0 до 100%. Это значение указывает на давление B. cinerea в то время - если мы имеем значение 100%, это означает, что несколько раз был период увлажнения, достаточно продолжительный для заражения восприимчивой ткани. Мы рассчитываем так называемые "влажные точки" между влажностью листьев и температурой с максимумом изначально в 38400 точек (начало сезона, которое показывает риск 30%). После этого периода каждый влажный период с примерно 4000 влажными точками увеличивает риск на 10%, или, с другой стороны, каждый сухой период уменьшает риск на ⅕ от прежнего значения.

Литература

- Брум, Дж. К., Инглиш, Дж. Т., Маруа, Дж. Ж., Латорре, Б. А., и Авилес, Дж. К. (1995). Разработка модели инфекции для гнили гроздей винограда Botrytis на основе продолжительности увлажнения и температуры. Фитопатология, 85(1), 97-102.

- Элмер, П. А., и Михаилидес, Т. Дж. (2007). Эпидемиология Botrytis cinerea в садовых и виноградных культурах. В книге "Ботритис: биология, патология и контроль" (стр. 243-272). Дордрехт: Шпрингер Нидерланды.

- Уильямсон, Б., Тудзински, Б., Тудзински, П., и Ван Кан, Дж. А. (2007). Botrytis cinerea: причина заболевания серой плесенью. Молекулярная патология растений, 8(5), 561-580.

- Ciliberti, N., Fermaud, M., Roudet, J., & Rossi, V. (2015). Условия окружающей среды влияют на заражение зрелых ягод винограда Botrytis cinerea больше, чем штамм или генотип транспозона. Фитопатология, 105(8), 1090-1096.

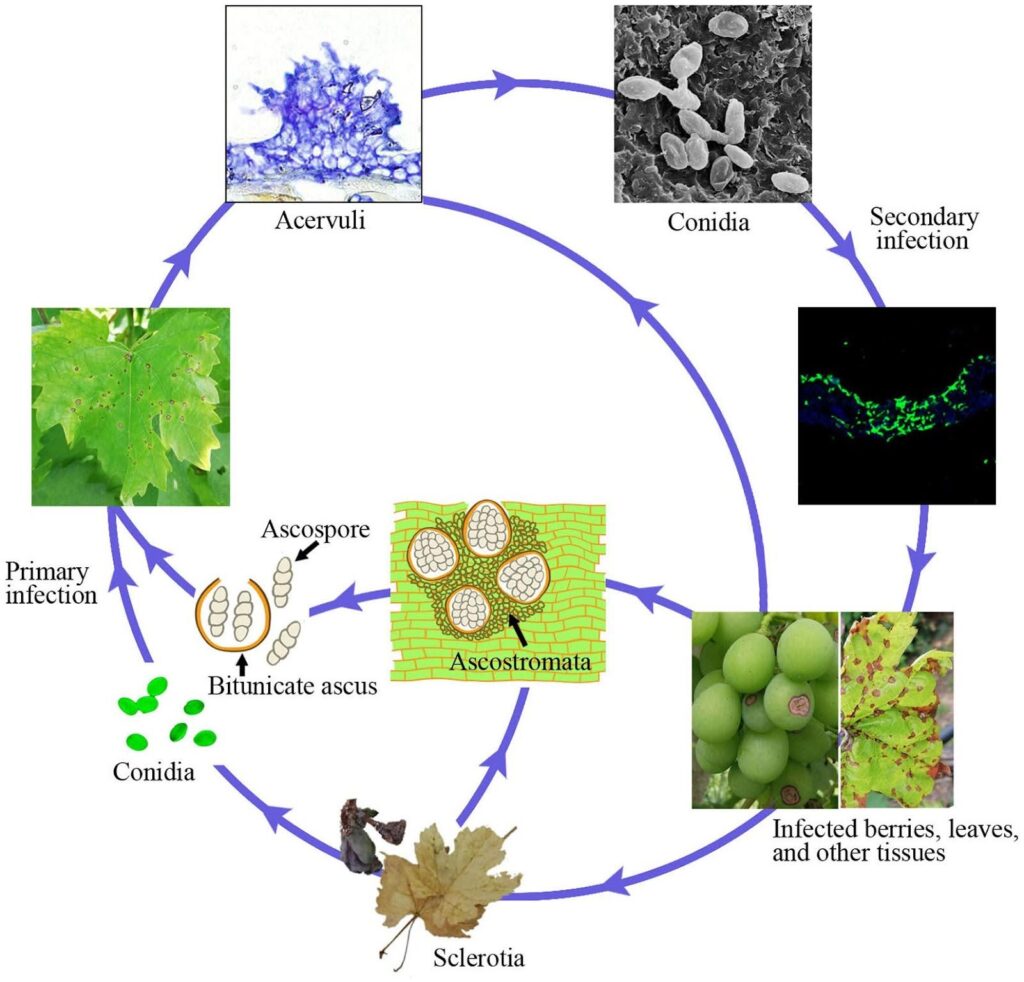

Антракноз

Патоген

Антракноз на виноградной лозе вызывается патогеном Elsinoe ampelina.

Зараженные тростники являются основным источником заболевания. Склероции и мицелии, сохранившиеся в повреждениях и ягодах в течение зимы, активизируются весной и производят аскоспоры (половые споры) и конидии (бесполые споры) при влажных условиях (дождь или роса в течение 24 часов) в диапазоне температур 2~40°C.

Споры разносятся дождем и ветром по новым тканям, а после приземления прорастают и образуют зародышевые трубки и аппрессории, инициируя новую инфекцию. Они могут заражать новые листья, побеги, усики и молодые ягоды. Теплая погода сокращает продолжительность влажного периода, необходимого для первоначального заражения и инкубационного периода. Оптимальное прорастание спор происходит при температуре 25~30°C, при этом влажность листьев должна составлять не менее 3~4 часов. При заражении при температуре около 10°C инкубационный период составляет около 14 дней.

По мере колонизации появляются ацервулы и образуются новые конидии, которые служат инокулятом вторичной инфекции. Они отвечают за быстрое и дальнейшее заражение в течение сезона.

Симптомы

E. ampelina Поражает воздушные, сочные части виноградной лозы, включая побеги, листья, черешки, усики, перья и ягоды; чаще всего поражаются побеги и ягоды. Виноград обладает онтогенной устойчивостью к грибку, поэтому молодые ткани более восприимчивы.

Сначала появляются небольшие красновато-коричневые пятна, которые во влажную погоду увеличиваются, становятся слегка впалыми с серым центром, окруженным темной каймой. Иногда симптомы могут быть похожи на повреждения от града. Некротический центр на листьях обычно выпадает, создавая вид "простреленной дыры".

При сильном заражении у растений может наблюдаться ранняя дефолиация, замедление роста тростника, поломка стеблей, опадение ягод, задержка развития и созревания ягод.

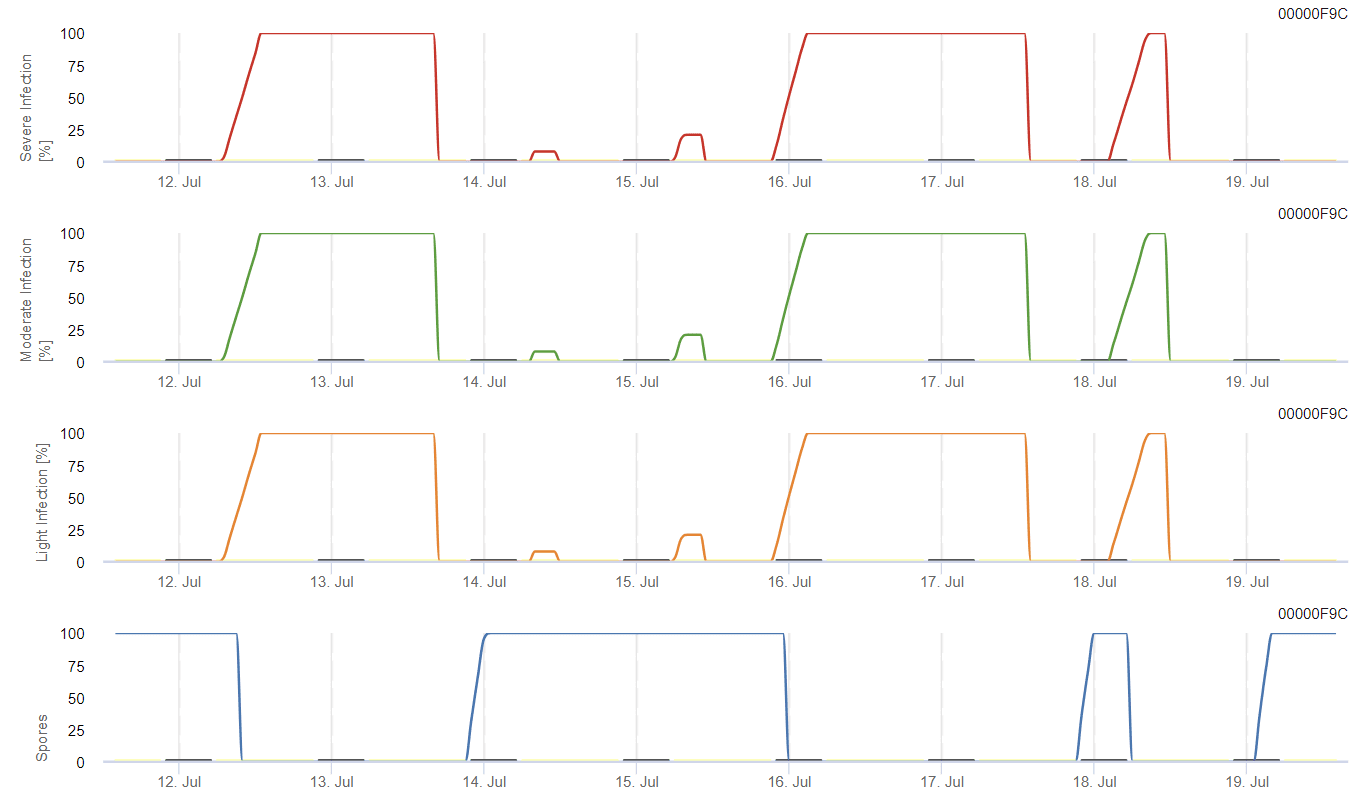

Модель FieldClimate

Модель антракноза в виноградарстве

Необходимы датчики:

- Температура воздуха

- Относительная влажность

- Влажность листьев

- Осадки

Модель рассчитывает риск возникновения антракноза с учетом температуры воздуха, относительной влажности, влажности листьев и осадков.

Возможное развитие слабой, умеренной и тяжелой инфекции представлено на отдельных графиках. Инфекция считается завершенной, когда возрастающая кривая достигает 100%. Последний график показывает споруляцию E. ampelina; если значение там достигает 100%, то предполагается, что споры E. ampelina присутствуют.

Для развития перезимовавших спор условия должны соответствовать температурному диапазону от 2 до 40°C, относительной влажности выше 90% или влажности листьев. Как только развитие спор достигает 100%, начинается подсчет инфекции. Тяжесть инфекции зависит от влажных условий (дождей). Однако если влажность воздуха падает ниже 50%, то прекращается как развитие спор, так и подсчет инфекции.

Литература

- Li, Z., Dos Santos, R. F., Gao, L., Chang, P., & Wang, X. (2021). Текущее состояние и перспективы развития антракноза виноградной лозы, вызванного Elsinoe ampelina: Важное заболевание во влажных регионах выращивания винограда. Молекулярная патология растений, 22(8), 899-910

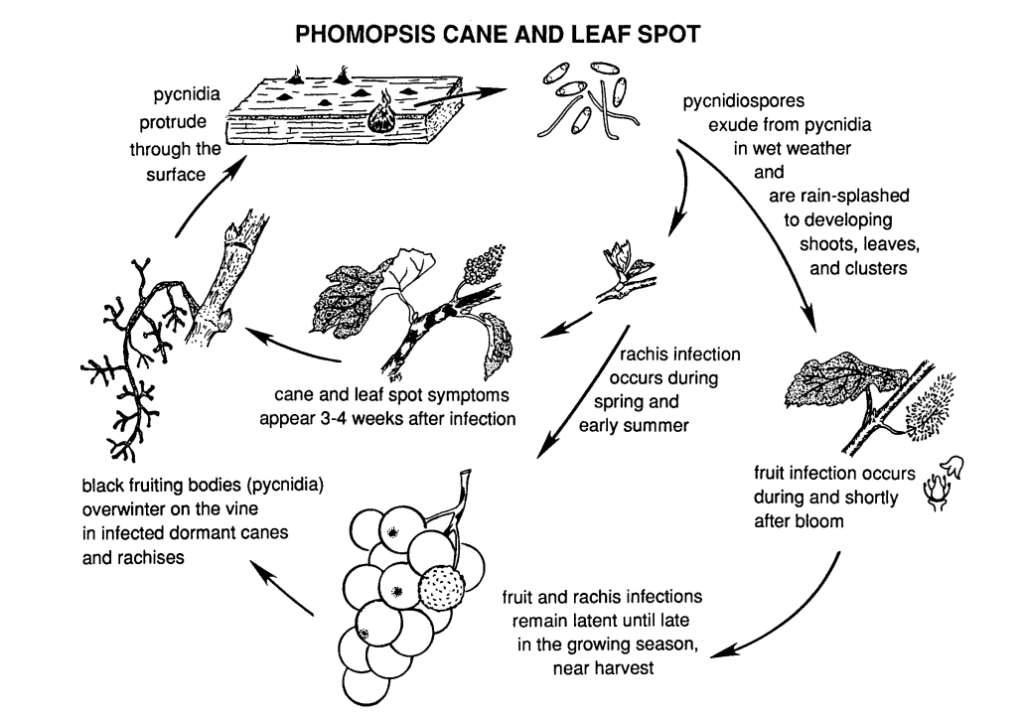

ФОМОПСИС ТРОСТНИКОВЫЙ И ЛИСТОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

Патоген

Фомопсис тростниковый и пятнистость листьев на виноградной лозе вызывается Phomopsis viticola.

Гриб зимует в древесных частях виноградной лозы и вновь активизируется весной следующего года. Как только температура повышается и начинаются весенние дожди, споры высвобождаются из перезимовавших структур, называемых пикнидами. Споры разносятся дождем и ветром на новые ткани, и инфекция распространяется.

Период первичного заражения обычно совпадает с ранними весенними дождями, начинается вскоре после распускания почек, когда побеги находятся на ранней стадии роста. Молодые побеги, верхушки побегов, плодовые гроздья и рахис - все они уязвимы для инфекции. Хотя верхушки побегов могут заразиться в течение всего вегетационного периода, чаще всего инфекция проявляется в период от распускания почек до цветения. В плодах патоген может оставаться в спящем состоянии до созревания плодов. Инкубационный период обычно длится около 3-4 недель.

Симптомы

На листьях и черешках появляются небольшие темные пятна с черным центром, окруженные желтыми краями, которые со временем сливаются. Базальные листья могут деформироваться, сморщиваться и не развиваться до полного размера. При сильном заражении черешки желтеют и отпадают, что приводит к опадению листьев. Листья создают эффект зонтика, который уменьшает дальнейшее заражение спорами.

Похожие пятна появляются на побегах, вызывая растрескивание эпидермального слоя в местах заражения. По мере слияния пятен зараженные участки побегов приобретают шероховатую структуру. В тяжелых случаях побеги могут отставать в росте, ломаться или даже погибать.

Поражение рахиса приводит к его потере и ломкости. После периода покоя летом гриб активизируется в начале осени, что приводит к гниению ягод и гроздей. Хотя поражение плодов в целом не очень обширно, на ягодах образуются пятна, часто сопровождаемые черными вкраплениями (пикнидами) на кожице ягод. Во влажных условиях из пикнид могут сочиться желтые споровые массы, что приводит к обесцвечиванию плодов, грубой текстуре и мумификации.

Зараженная древесина имеет обесцвеченный вид в период покоя. На сильно зараженных тростях и отростках появляются темные пятна, смешанные с обесцвеченными участками коры. Пицинидии могут также пробиваться сквозь поверхность. Низкие температуры, наряду с нарушением функции флоэмы и ксилемы, ослабляют и убивают тростники, отростки и почки.

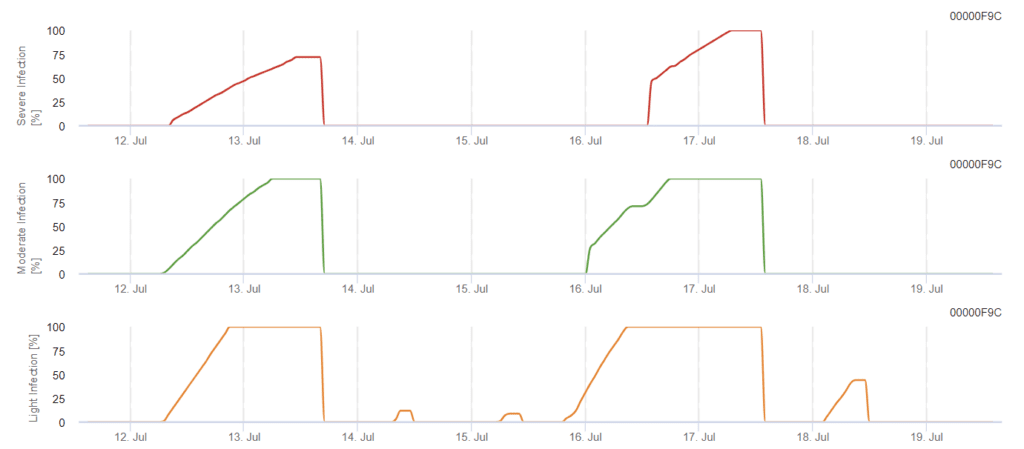

Модель FieldClimate

Модель заражения фомопсисом в виноградарстве

Необходимы датчики:

- Температура воздуха

- Относительная влажность

- Влажность листьев

- Осадки

Модель определяет риск заражения фомопсисом при температуре от 5 до 35°C и влажных условиях (мокрость листьев, высокая относительная влажность). Тяжесть инфекции зависит от количества осадков (более 2 мм), так как споры быстрее распространяются на здоровый растительный материал. Если показана инфекция 100%, это означает, что в полевых условиях были созданы оптимальные условия для заражения растительной ткани, и поэтому следует учитывать результаты измерений по защите растений.

Литература

- https://agriculture.vic.gov.au/biosecurity/plant-diseases/grapevine-diseases/phomopsis-cane-and-leaf-spot-of-grapevines

- Bettiga, L. J. (Ed.). (2013). Борьба с вредителями винограда (том 3343). Публикации UCANR.

- Pscheidt, J. W., & Pearson, R. C. (1991). Phomopsis cane & leaf spot.

Рекомендуемое оборудование

Проверьте, какой набор датчиков необходим для мониторинга возможных заболеваний этой культуры.